预约演示

更新于:2025-10-26

CPTX-2309

更新于:2025-10-26

概要

基本信息

非在研机构- |

最高研发阶段临床1期 |

首次获批日期- |

最高研发阶段(中国)- |

特殊审评- |

登录后查看时间轴

关联

1

项与 CPTX-2309 相关的临床试验NCT06917742

A First-in-Human, Phase 1, Single-Center, Open-Label, Single and Multiple Ascending Dose Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics of CPTX2309 by Intravenous Administration in Healthy Volunteers

The purpose of this study is to assess the safety and tolerability of CPTX2309 in healthy adult participants.

开始日期2025-04-09 |

申办/合作机构 |

100 项与 CPTX-2309 相关的临床结果

登录后查看更多信息

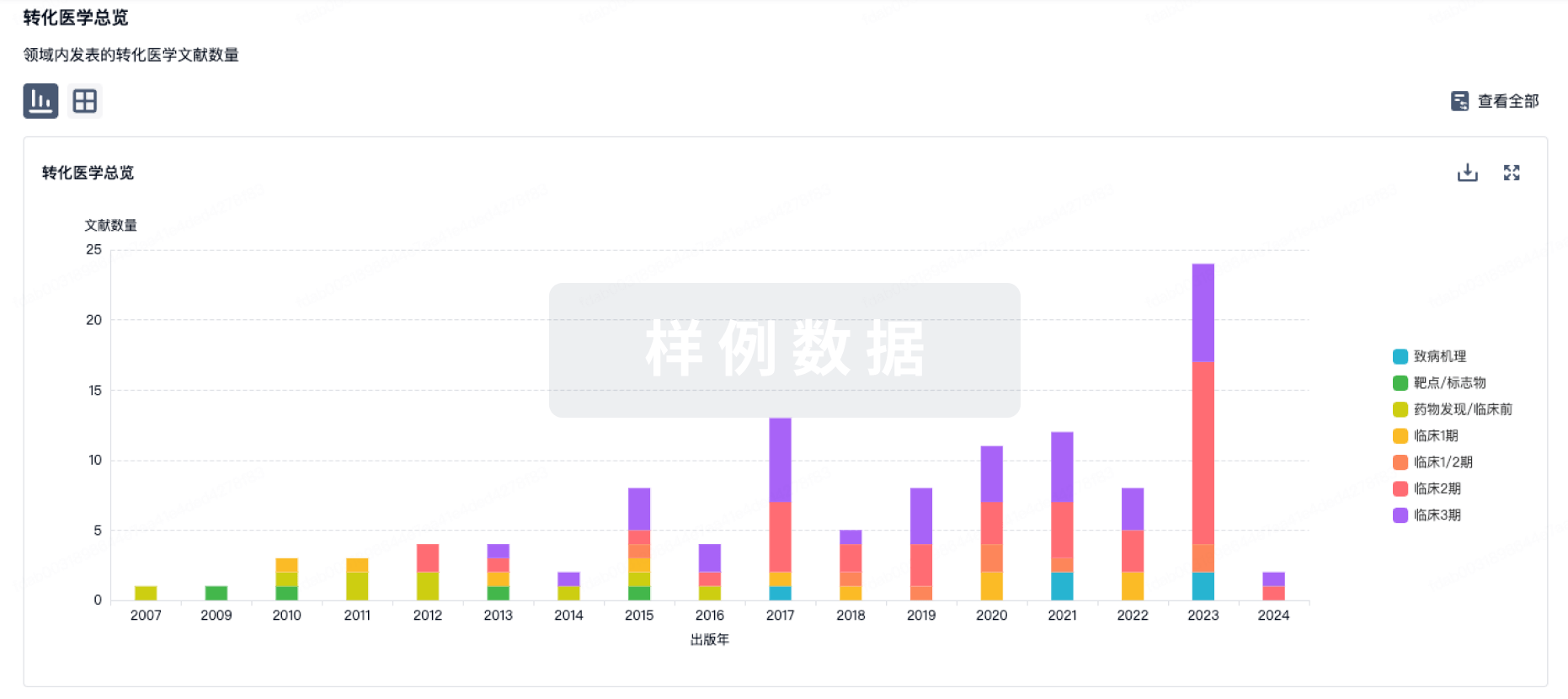

100 项与 CPTX-2309 相关的转化医学

登录后查看更多信息

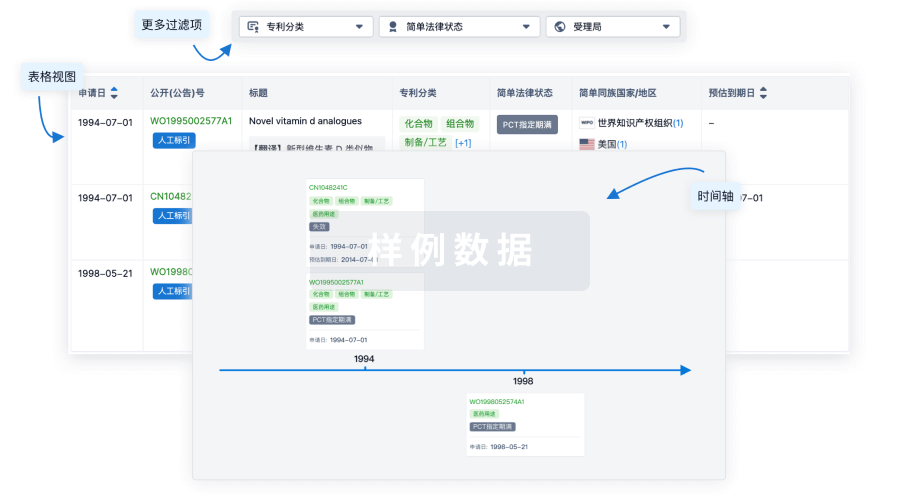

100 项与 CPTX-2309 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

68

项与 CPTX-2309 相关的新闻(医药)2025-10-21

2025年,体内CAR-T领域热度持续。

近日,吉利德(Gilead)旗下的Kite Pharma进一步加大了对体内CAR-T疗法的投入,与深圳普瑞金生物药业股份有限公司(以下简称“普瑞金”,Pregene Biopharma)签署了一项价值高达16.4亿美元的合作协议。

更早之前,BMS、艾伯维、阿斯利康、吉利德在不到一年内接连出手,拿下并购项目。

阿斯利康(AstraZeneca)在2025年3月17日宣布以10亿美元的总价收购EsoBiotec;2025年6月30日,艾伯维宣布以21亿美元现金收购Capstan Therapeutics;吉利德科学旗下Kite Pharma于2025年8月21日宣布以3.5亿美元现金收购Interius BioTherapeutics;2025年10月10日,BMS宣布以15亿美元现金收购Orbital Therapeutics。

动脉网据公开信息不完全统计,2025年以来,MNC对体内CAR-T疗法“一掷千金”的收购事件已有四起,涉及交易金额近50亿美元。

MNC对体内CAR-T布局并非凭空而起。多年来,BMS、吉利德等企业凭借Breyanzi、Yescarta等传统CAR-T产品在血液肿瘤领域建立起优势。然而,现有疗法高昂的成本、复杂的制备流程与有限的适应症,严重制约其市场天花板。

体内CAR-T“更快、更好、更便宜”的可能前景,如引力一般牵动着MNC。

CAR-T市场变奏,MNC收购不再局限于单一管线,而是聚焦于递送平台本身。艾伯维双线布局慢病毒与mRNA-LNP,BMS重金押注Orbital的环状RNA平台,均显示出对底层技术的争夺。

资本的潮水终将退去,虽然技术竞赛可能会有一家获得先手,但目前体内CAR-T江湖仍是百家争鸣、乾坤未定。

变奏:向体内,拓疆场

在体内CAR-T赛道的竞赛,MNC多是从传统CAR-T开始的。

例如,BMS通过收购获得了两款CAR-T产品Breyanzi和Abecma。2021年,这两款体外CAR-T产品获FDA上市批准,适应症分别为复发或难治性大B细胞淋巴瘤和复发/难治性多发性骨髓瘤。

由此,BMS在CAR-T治疗领域布局了两个关键的血液肿瘤市场。这两款产品市场表现相当强劲,2024年为BMS分别带来了7.47亿美元和4.06亿美元的营收。据统计,BMS的Breyanzi在2024年销售额增速保持105%。

此次交易,则是BMS在体内CAR-T领域的开拓曲目再次奏鸣。

血液瘤之外,市场空间更为广阔的实体瘤、自免领域,MNC展露出势在必得的野心。

被BMS收购的Orbital,其核心产品为在研管线OTX-201,一款进入IND申报研究的体内CAR-T疗法。该产品适应症是B细胞驱动的自身免疫性疾病,治疗目标是消耗自身反应性B细胞并重置免疫系统,有望成为“best in class”的体内CAR-T疗法 。

另几家MNC,亦是先落子传统CAR-T领域。

2017年8月,吉利德以约119亿美元收购了Kite Pharma。这笔交易让吉利德一举获得了Yescarta。华福证券指出,自体CAR-T细胞疗法单产品销售最高便是Yescarta,2024年销售15.7亿美金,同比增长4.81%。

2017年,强生旗下杨森公司与传奇生物签订合作协议,共同开发CAR-T产品Carvykti;2023年,阿斯利康耗资12亿美元收购国内CAR-T创新企业亘喜生物。

可以看出,MNC在传统CAR-T领域积攒力量后,集体押注体内CAR-T。

这背后是多重推力。一方面,当前全球获批上市的CAR-T产品适应症多为血液肿瘤,靶点重合度高,传统CAR-T市场竞争越发激烈。尤其,国内药企的逼近、追赶、并跑,已然成势。

招商银行研究院统计发现,在ADC、双抗、多抗、细胞疗法等新兴疗法研发方面,细胞疗法因受益于工程师红利、以及国内政策对IIT(研究者发起临床)的支持,国内药企占比达48.6%。再从具体靶点来看,CAR-T药物研发中成熟的CD19和BCMA靶点里,国内药企占比在60%以上。

另一方面,传统体外CAR-T是“个性化产品”,制备流程复杂、成本高昂的技术特性限制着患者可及性与市场扩张。

甚至,CAR-T产品动辄百万元一针的售价,也使得当前体外CAR-T的市场被少数产品瓜分,增长天花板似乎触手可及。

以2021年6月获批上市的中国首个CAR-T细胞产品阿基仑赛为例,挂网价格或为120万元/支,约为17万美元。华福证券进一步指出,该产品在美国定价37.3万美元,在日本定价30.5万美元。

在此背景下,体内CAR-T是一个全新的、更具潜力的赛道。体内CAR-T细胞疗法因其制造工艺简单、批间变异可控、“现成”等特点而不断受到关注。

“我们所做事情的美妙之处——我们把它贴在墙上——在于它更快、更好、更便宜。”Interius CEO Phil Johnson曾如此说道。

Phil Johnson解释说,体内CAR-T细胞的生成是通过现成的重编程载体完成的,这使得其比目前体外CAR-T细胞的制造过程快几周。据估计,这些载体的商品成本可能低至每剂量5000美元。

体内CAR-T省去了昂贵的个性化制造流程,MNC看到了一个将细胞治疗从“小众、末线”推向“大众、前线”治疗的巨大机会。

如果能将CAR-T用于更早期的癌症治疗,甚至实体瘤,市场规模将呈指数级扩张。

焦点:递送平台哪家强?

对于体内CAR-T疗法研发而言,核心挑战在于如何精准高效地将CAR基因递送至患者体内的T细胞,同时避免脱靶效应,因此递送技术平台格外关键。

MNC的收购动作,明显聚焦于底层递送技术的战略储备。

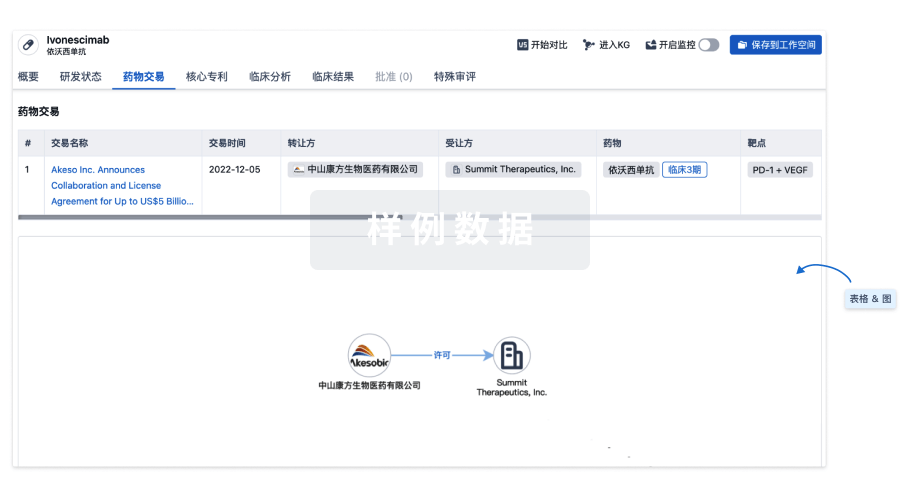

艾伯维于2024年1月和Umoja合作,引入后者的慢病毒载体技术平台VivoVec,用于开发多种CAR-T细胞疗法候选药物。随后在2025年6月,艾伯维进一步并购Capstan,一举获得在研体内CAR-T产品CPTX2309及其专有的mRNA-LNP递送平台,与自身免疫疾病管线形成战略互补,并计划拓展至纤维化与肿瘤领域 。

几番动作,艾伯维已体内CAR-T的两大技术路线尽收囊中。

吉利德则是在慢病毒路线稳步推进。在通过子公司Kite收购的Interius已公开两条管线中,INT2104是以慢病毒载体递送CAR转基因,从而在体内直接生成效应CAR-T细胞和CAR-NK细胞。2024年7月,INT2104获批开展临床试验。据此前Nature报道,截至2025年2月底,试验已招募了3名非霍奇金淋巴瘤患者。

2025年10月16日,普瑞金宣布与Kite Pharma达成合作,并签署了授权与合作协议。根据协议,普瑞金有权并已获得总计1.20亿美元的首付款(约合8.54亿人民币)。

长期开发基于体外的自体CAR-T、同种异体CAR-NK的普瑞金,亦是主要聚焦于慢病毒路线。

阿斯利康收购EsoBiotec则瞄准其核心主要管线ESO-T01和技术平台“工程化纳米体慢病毒平台(ENaBL)”。该平台以慢病毒为载体,通过静脉注射递送药物,适应症覆盖血液肿瘤和自免,现已在多发性骨髓瘤等领域开展临床试验。

BMS获得Orbital的新一代平台后,能进一步完善其RNA技术体系。

根据Orbital官网介绍,OTX-201包含优化过的环状RNA,将编码靶向CD19的CAR通过靶向脂质纳米颗粒(LNP)系统递送到患者体内。环状RNA具备稳定性与表达持久性优势,靶向 LNP 提供细胞选择性。

同步被BMS收入囊中的还有Orbital的自研RNA平台,该平台整合了环状和线性RNA工程、领先的LNP递送技术和AI驱动设计工程,从而实现可编程、持久性的RNA疗法,开发针对多种疾病靶点的RNA序列。

这意味着BMS不仅收获了一款潜力产品,更获得了可持续拓展的RNA技术底座。

这些并购行动显示,MNC不再仅购买单一管线,而是转向拥有整合RNA与载体递送的底层平台技术,以期从递送效率建立技术壁垒,为体内CAR-T的可扩展性和多适应症布局铺路。

乾坤未定:百家争鸣,谁主沉浮?

全球范围内,体内CAR-T疗法研发热度逐渐高涨,其中LV和LNP路线是两大热门路线。

除被收购的Umoja、Interius、EsoBiotec外,国内驯鹿生物、济因生物、易慕峰生物、传奇生物也有布局LV路线。

然而,基于慢病毒的体内细胞疗法策略未能消除过去几年对CAR-T疗法可能引起继发性癌症的担忧。慢病毒载体将CAR基因永久地整合到T细胞的基因组中,但研究人员并不能控制慢病毒在基因组中插入基因的位置,如果落在错误的位置,可能会促进继发性癌症的形成。

为了替代病毒载体,Capstan和其他几家公司正在转向使用纳米颗粒将RNA递送到T细胞中。

普瑞金生物联合创始人、CSO张继帅也强调,目前要做体内CAR-T,递送系统目前还有一些技术难点需要去进一步攻关。“还有一些可能会面临的技术问题、监管问题和很多临床问题都是未知数,需要通过体外实验、体内实验和临床试验来验证设计是不是能够达到临床有效和安全。”

LNP技术因其递送的是指导蛋白生成的mRNA而拥有更高的安全性,Capstan和Orbital均属于这一路线。国内企业对此路线布局更多,包括石药、云顶新耀、思路迪医药、嘉晨西海、深信生物、剂泰科技、艾博生物、星锐医药、沙砾生物、虹信生物、先博生物等。

据Insight数据库统计,目前全球已披露mRNA技术路径(非病毒载体)in vivo CAR-T 研发项目,多集中在脂质纳米粒载体LNP方向。

但当前LNP技术也面临肝靶向性过强、难以递送大基因等问题。

放眼国际,考虑到AAV载体的基因疗法在安全性、商业可行性等方面存在挑战,不乏MNC调整研发策略。继辉瑞、罗氏、武田和Vertex之后,又一家药企放弃此载体递送技术相关项目。2025年9月26日,渤健(Biogen)宣布终止所有基于AAV衣壳的基因治疗项目。

有的团队致力于优化现有的AAV技术。例如,通过改进生产工艺来降低空衣壳率、为患者定制更强的免疫抑制方案以控制毒性,以及优化基因载体设计。

目前,体内CAR-T的发展目前仍处于早期阶段。从产业化角度而言,不同的递送技术可能适配不同适应症。因此在尚未有真正产品上市时,MNC从“买技术到买平台”的整体性收购Biotech,预示着跨国药企在体内CAR-T赛道比拼技术平台、抢占市场卡位的竞争已悄悄展开。

在业内人士看来,预计在2-3年左右将有产品进入注册临床,随之临床开发的产品增多,加之临床开发也需要两三年时间,整体来看,5至10年后会有比较多治疗各种适应症的产品。

技术探索没有唯一的解,只有最适合的答案。此刻,百家争鸣不是终局,一切仍乾坤未定。

信息来源

https://news.bms.com/news/details/2025/Bristol-Myers-Squibb-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-Financial-Results-for-2024/default.aspx?utm_source=chatgpt.com

https://www.orbitaltx.com/pipeline/

https://news.bms.com/news/corporate-financial/2025/Bristol-Myers-Squibb-Strengthens-and-Diversifies-Cell-Therapy-Portfolio-with-Acquisition-of-Orbital-Therapeutics/default.aspx

https://www.orbitaltx.com/bristol-myers-squibb-strengthens-and-diversifies-cell-therapy-portfolio-with-acquisition-of-orbital-therapeutics/

https://news.abbvie.com/2025-06-30-AbbVie-to-Acquire-Capstan-Therapeutics,-Further-Strengthening-Commitment-to-Transforming-Patient-Care-in-Immunology

https://www.gilead.com/news/news-details/2025/kite-to-acquire-interius-biotherapeutics-to-advance-in-vivo-platform?utm_source=chatgpt.com

https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2025/astrazeneca-to-acquire-esobiotec.html?utm_source=chatgpt.com

https://www-nature-com.libproxy1.nus.edu.sg/articles/d41573-024-00150-z

https://www-sciencedirect-com.libproxy1.nus.edu.sg/science/article/pii/S2352304225001011#bib125

欢迎添加作者微信交流

免疫疗法细胞疗法并购信使RNA

2025-10-19

·药创新

一切才刚刚开始,入局药企仍需负重前行。

撰文丨拿铁

10月10日,BMS宣布,将以15亿美元现金收购美国生物技术公司Orbital,来加强其细胞疗法管线组合。通过本次收购,BMS除了获得Orbital的专有RNA平台外,还将获得其核心产品体内CAR-T细胞疗法(in vivo CAR-T)OTX-201,该产品包含一个优化的环状RNA,靶向CD19靶点,通过脂质纳米颗粒(LNP)递送在体内表达,具有治疗自身免疫性疾病的BIC(best-in-class)潜力。

BMS的入局,使体内CAR-T细胞疗法再次来到聚光灯下。事实上,从去年开始,关于体内CAR-T细胞疗法的BD交易就在密集发生,例如2024年,艾伯维、安斯泰来、诺华等均通过重金押注该赛道。进入2025年,阿斯利康、吉利德等相继入局。MNC的陆续躬身入局,不断将这一赛道热度推向高峰,同时也预示着体内CAR-T将成为下一个技术风口。

那么,与传统CAR-T疗法相比,体内CAR-T有哪些优势?目前进展到哪一步了?遇到了哪些瓶颈和挑战?

体内CAR-T:细胞治疗新势力

嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)疗法是人类与癌症漫长斗争中最具革命性的治疗技术之一。过去十年,全球监管机构约已批准13款CAR-T疗法,这些CAR-T疗法无一例外均是体外CAR-T(ex vivo CAR-T)。

虽然这些CAR-T疗法在治疗B细胞恶性肿瘤方面取得了革命性成功,同时展现出了在脑癌、胃/食管结合部腺癌等实体瘤以及自免疾病治疗领域的巨大潜力,但该疗法存在生产工艺复杂、药价高昂、需结合化疗清淋等挑战,大大影响了产品的可及性。

另一方面,目前体外CAR-T领域的市场竞争已日趋白热化。以BMS为例,其原本已有两款CAR-T疗法获FDA批准上市:靶向CD19的Breyanzi(利基迈仑赛)和靶向BCMA的Abecma(艾基维仑赛),这两款产品原本在2021年获批上市后,放量可观。但是在2024年,其收入已被吉利德的Yescarta(阿基仑赛)和传奇生物的Carvykti(西达基奥仑赛)超越。

突破想象的机制创新和不断内卷的传统领域,使不少药企的目光从ex vivo转移到了in vivo。体内CAR-T,即通过基因递送技术递送CAR基因,直接在患者体内快速生成CAR-T细胞,无需体外分离、扩增和回输。这种模式不仅简化了CAR-T的制备流程,节省了制备时间,减轻了患者的治疗负担,同时使用体内CAR-T之前无需清淋(淋巴细胞清除化疗),规避了传统体外CAR-T清淋带来的严重副作用(如感染、骨髓抑制等)风险。

体内CAR-T正在成为一股新势力,试图改变传统CAR-T疗法面临的难题,过去一年多年来,该赛道火爆,已获得多家MNC青睐。

药企抢滩,争相布局卡位

从当前趋势看,药企之间的体内CAR-T之争已成定局。BMS之外,早在2023年,赛诺菲就披露公司有3个体内CAR-T项目处于临床前开发阶段。

2024年1月,艾伯维与生物技术公司Umoja Biopharma就开发体内CAR-T达成合作,将使用Umoja专有的VivoVec平台开发多种体内CAR-T细胞疗法。VivoVec平台可将第三代慢病毒载体基因递送技术与一种新型的T细胞靶向和活化表面复合物相结合,来实现体内CAR-T细胞疗法的制备。另外,艾伯维还将获得Umoja的核心产品——靶向CD19的CAR-T候选药物UB-VV111。该项交易总金额高达14.4亿美元。

2024年2月,安斯泰来宣布与Kelonia达成合作以开发体内CAR-T,潜在交易总额超8.75亿美元;同年11月,诺华宣布与Vyriad合作,开发体内CAR-T疗法。通过合作,诺华将利用Vyriad的慢病毒载体平台进行体内CAR-T的开发,Vyriad将收到每个开发项目的预付款、里程碑付款和销售分成。

2025年以来,艾伯维、阿斯利康等再次以大手笔入局。2025年6月,艾伯维以21亿美元现金收购Capstan Therapeutics,该公司主要致力于通过使用tLNP的RNA递送推进细胞体内工程。艾伯维的再次出手,彻底点燃体内CAR-T疗法的研发热情。

2025年5月,阿斯利康以高达10亿美元的总价收购EsoBiotec,该公司是体内CAR-T领域的先驱,拥有核心技术ENaBL平台,可以通过高度靶向的慢病毒载体向目标细胞递送目的基因。EsoBiotec的核心产品ESO-T01是第三代非复制型失活慢病毒载体,可表达PRG1801 BCMA靶向CAR。目前,ESO-T01已发表首次人体试验数据,结果显示,该疗法安全性良好,有效治疗了4名复发或难治性多发性骨髓瘤患者。

2025年8月,吉利德宣布,旗下Kite pharma以3.5亿美元现金收购体内CAR-T疗法龙头公司Interius BioTherapeutics,成为又一进军体内CAR-T的跨国药企。

国内药企自然没有错过这一风口,目前云顶新耀、济因生物、远泰生物、先博生物、博生吉、合源生物、沙砾生物、易慕峰生物等均在积极布局体内CAR-T疗法。

体内CAR-T负重前行

目前,体内CAR-T疗法的一个主要难题仍是如何精准有效地将表达CAR蛋白的基因递送到体内的目标T细胞中,这是影响体内CAR-T疗效和安全性的关键因素。根据载体不同,目前体内CAR-T技术路径主要分为以慢病毒为主的病毒载体系统和以RNA-LNP为主的非病毒载体系统两大技术路线。其中病毒载体主要包括慢病毒、逆转录病毒和腺相关病毒(AAV);非病毒载体系统包括脂质纳米颗粒(LNP)、聚合物纳米颗粒、外泌体等。每种路线各有其独特优势和局限性。

病毒载体技术路径的代表有Interius BioTherapeutics、Esobiotec等,目前慢病毒载体是进展最快的体内CAR-T技术,其通过依靠工程改造的慢病毒将CAR基因递送至T细胞,慢病毒的优势在于其基因组整合能力,能够使CAR在T细胞中表达持久稳定,另外还能携带较大的基因片段(约8kb),适合复杂CAR结构的设计。但在体内CAR-T研发中,慢病毒载体的致命缺陷是缺乏靶向性,由于人体内许多细胞共享相同的受体,因此,如何保证CAR在人体内找到特异性靶向T细胞,是一个不小的技术挑战。

为此,Interius将其使用的慢病毒载体通过工程化改造,使其能够识别 CD7(CD7只在T细胞和NK细胞表达),通过特异性地结合CD7+T细胞和NK细胞,产生下游反应。

EsoBiotec开发了工程纳米抗体慢病毒(ENaBL)平台,该平台可将T细胞编程为BCMA CAR-T细胞,使其精准识别并紧密结合表达BCMA的肿瘤细胞。公司基于该平台研发的核心产品ESO-T01,采用突变VSV-G蛋白来减少脱靶结合,在治疗多发性骨髓瘤的初步临床试验中,在4例复发难治性多发性骨髓瘤患者中实现了100%ORR,而且安全性良好。据悉其成本仅为传统CAR-T的1/10。

作为另一条重要的技术路线,LNP递送系统的代表企业有Orbital、Capstan等。该技术利用LNP将编码CAR的mRNA送入T细胞,瞬时表达CAR蛋白,由于mRNA会慢慢降解,所以CAR蛋白只能存在数天到数周,降低了基因组整合风险,安全性更高、生产更灵活。如果有严重副作用,停药后就会消失,类似于小分子药物。

另外,LNP比病毒载体更易生产,成本显著降低;mRNA的免疫原性可能低于病毒载体,更适合重复给药。

虽然优势很多,但LNP目前仍面临多项技术瓶颈。包括如何进一步提高靶向特异性,减少非目标细胞的摄取;如何增强mRNA的稳定性和翻译效率;如何解决某些LNP的肝脾毒性(具有肝脏和脾脏生物分布倾向);以及多次给药引起的药效减弱、依从性不佳等挑战。

为此,押注LNP技术路线的公司进行各种探索,如设计低毒性的阳离子脂质、调整PEG脂质的结构和含量等。以Orbital为例,其不仅采用LNP技术,还结合了环状RNA编码CAR,比起传统线性mRNA,环状RNA结构更稳定,半衰期较长,可以实现更持久或更高水平的蛋白表达。

Capstan公司专有的靶向脂质纳米颗粒(tLNP)平台,可将经抗体修饰的tLNP选择性作用于CD8+T细胞,而避免误伤其他免疫细胞;而且采用新型离子化脂质L829,减少非特异性递送,减少肝毒性。在人源化小鼠临床试验中,注射其核心产品CPTX2309后1小时内,B细胞耗竭达50%,3小时接近完全清除。同时RNA递送后CAR表达仅持续数天,大幅降低了细胞因子风暴和继发癌症风险。

整体来说,目前体内CAR-T技术仍处于“幼儿期”,很多都是临床前数据,后续仍面临不小的技术挑战,入局药企仍在负重前行。

据行业预测,体内CAR-T疗法距离大规模临床应用可能还需5-10年时间,但其“更快、更好、更可及”的前景已得到资本认可。借用《百年孤独》里的话:“世界新生伊始,许多事物还没有名字,提到的时候尚需要指指点点”,体内CAR-T似乎正处于这样的状态和阶段。

未来,我们或许能看到体内CAR-T不仅能治疗肿瘤,还能治疗自身免疫病、纤维化疾病等,而且不用等待数周的体外改造,当天可用。总之,一切才刚刚开始,而来自中国的药企这次亦有弯道超车机会。

END

往期精彩内容

2025 ESMO:发掘乳腺癌治疗新风向

深度链接中美医药资源!SAPA-China 2025 医药产业大会集结跨国药企、顶尖科研机构,赋能生物医药出海与投融资精准对接!

投早、投小、投硬核,上海重新定义生物医药“价值投资”

细胞疗法免疫疗法上市批准并购

2025-10-17

·贝壳社

▲点击图片,了解详情

作者:贝壳社

体内细胞疗法赛道正在爆发。

10月16日,深圳普瑞金生物药业股份有限公司(以下简称“普瑞金”) 与吉利德子公司KITE PHARMA,INC.(以下简称“Kite”)就体内原位编辑疗法领域达成合作,并签署了授权与合作协议。

根据协议,普瑞金有权并已获得总计1.20亿美元的首付款,此外,在触发特定里程碑后,普瑞金还有权获得总计最高可达15.20亿美元的各项里程碑现金付款,以及基于未来产品净销售额的销售分成,总金额达16.4亿美元(约117亿元)。

01

Kite为何重金押注普瑞金?

要理解这次合作,首先要理解Kite的处境。Kite虽然拥有Yescarta和Tecartus两款重磅自体CAR-T产品,但仍面临着危机:

自体CAR-T疗法仍存天花板困境。从白细胞分离、冷链运输、体外基因改造、细胞扩增到回输,整个流程动辄数周,成本高达数十万美元。这种“极致的个性化”模式,极大地限制了其产能、可及性和商业想象空间。它能救治的患者数量,终究是有限的。

此外,全球已有超10款CAR-T产品获批上市,竞争较为激烈。同时,通用型CAR-T(UCAR-T)、CAR-NK等新技术路线也在不断发起挑战。Kite必须在现有优势耗尽前,找到下一条增长曲线。

此前,细胞治疗行业的目光主要集中在UCAR-T上,即利用健康捐赠者的细胞制备通用型产品。但UCAR-T面临着宿主抗移植物反应(HvG)和移植物抗宿主病(GvHD)等免疫排斥的固有难题。

在这样的背景下,体内原位生成提供了一个优化、也更为颠覆性的解决方案。它跳过了传统细胞治疗中复杂的体外细胞操作,直接将“制药工厂”搬进患者体内。这对于Kite而言,不仅仅是一次技术布局,更是一次对未来终极形态的战略下注。

公开资料显示,普瑞金是一家处于临床阶段的生物制药公司,致力于新型细胞疗法的发现与开发,拥有行业领先的细胞和慢病毒制造工艺及技术。凭借其专有的高通量 CAR-T/CAR-NK/TCR-T 药物优化平台以及专有的细胞和慢病毒制造工艺,普瑞金正在开发丰富的临床阶段候选产品,包括多种自体和异体细胞与基因治疗及生物制剂产品。

此次普瑞金与Kite的全球合作旨在支持并加速下一代原位编辑疗法的研究与开发,致力于优化从早期发现到临床开发的全流程路径,以更高效的方式为患者带来具有潜在改变生命意义的创新疗法。

02

一场“化繁为简”的医学革命

体内原位编辑简单来说,就是将一套“基因编辑工具包”(例如,包裹着编码CAR的mRNA和CRISPR/Cas9系统的LNP)通过静脉注射等方式输入患者体内。这个“工具包”被设计成能够精准地找到特定的免疫细胞(如T细胞),进入细胞后,利用基因编辑工具将CAR基因整合到T细胞的基因组中,从而将普通T细胞“就地”转化成能够识别并攻击癌细胞的CAR-T细胞。

这意味着治疗可以像传统化疗药或抗体药一样,在工厂中大规模、标准化生产,质量可控,成本可大幅降低。同时,治疗流程的极大简化,患者无需经历复杂的白细胞分离术和等待期。一次或数次简单的静脉注射,即可完成治疗,极大地提升了患者体验和医疗效率。

全球范围内,包括Intellia Therapeutics、CRISPR Therapeutics等基因编辑领域的头部公司都在积极布局。Intellia的体内CRISPR疗法在转甲状腺素蛋白淀粉样变性(ATTR)上取得的成功,已经验证了LNP递送基因编辑工具到肝脏的可行性。

体内疗法虽前景广阔,但挑战依然严峻,如靶向递送,如何将基因编辑工具精准、高效地递送到目标T细胞,同时避免“脱靶”到其他组织或细胞;免疫原性,递送载体(如LNP或病毒)和基因编辑蛋白(如Cas9)本身可能引发人体免疫反应,影响疗效和安全性;剂量控制与重复给药,如何精确控制在体内生成的CAR-T细胞数量,以及是否可以安全地进行重复给药,都是需要解决的临床问题。

普瑞金与Kite的合作,正是在这样一个技术突破的前夜。谁能率先攻克这些瓶颈,谁就将掌握下一代细胞治疗的主导权。

03

新时代加速到来

目前,随着体内CAR-T越来越火,多家跨国药企已通过收购入局。如2025年10月,BMS宣布以15亿美元现金收购体内CAR-T公司Orbital Therapeutics。Orbital的核心产品OTX-201是一款基于环状RNA的体内CAR-T疗法,可通过脂质纳米颗粒(LNP)递送,在患者体内直接改造T细胞,用于治疗自身免疫性疾病。

2025年8月,Kite以3.5亿美元收购Interius Biotherapeutics,布局体内CAR-T技术。Interius的INT2104项目是全球首个进入人体临床试验的体内CAR-T疗法,通过慢病毒载体在体内改造T细胞,用于治疗B细胞恶性肿瘤。

2025年6月,艾伯维以21亿美元收购Capstan Therapeutics,获得其基于mRNA-LNP技术的体内CAR-T项目CPTX-2309,用于治疗B细胞介导的自身免疫性疾病。此前,艾伯维还与Umoja Biotherapeutics合作开发体内CAR-T疗法,展现了其在该领域的持续布局。

2025年3月,阿斯利康以10亿美元收购Esobiotec,获得其慢病毒载体平台技术及针对多发性骨髓瘤的体内CAR-T候选药物ESO-T01。ESO-T01由普瑞金参与合作开发,目前正在进行中国研究者发起的临床试验(IIT),用于多发性骨髓瘤的治疗。

随着众多企业布局,它清晰地指明了行业未来的方向:从“个体化、复杂化”的体外制备,走向“标准化、药品化”的体内治疗,预示着一个更高效、更普惠的细胞与基因治疗新时代正在加速到来。

一旦体内细胞治疗技术成熟,其应用将远不止于血液肿瘤。它有望扩展到实体瘤、自身免疫性疾病及其他急需创新的疾病领域,为更多无药可医的疾病提供全新的治疗方案。

体内原位编辑疗法行业正处在一个从“科学突破”到“临床应用”转化的关键时期。以Intellia为首的先行者已经照亮了前路,而Kite与普瑞金等巨头和创新者的入局,则预示着一场围绕下一代细胞与基因药物的全球竞赛已经全面展开。未来5年,我们将见证更多激动人心的临床数据,以及这一颠覆性技术带来的巨大飞跃。

贝壳社东南亚医疗器械深度考察之旅火热招募,添加贝壳社小助手(微信号bioclub666)进群抢位!

往

期

推

荐

1

医健企业前沿动态

2

医健行业BD/出海/投融资洞察

_

_

_

*声明:本文仅用于分享,不构成任何投资建议,且非治疗方案推荐

关于贝壳社

贝壳社(Bioclub)是国内领先的医健创新创业服务平台。构建了"产业空间+创业培育+投资孵化+资本赋能"四位一体服务体系,为医健领域创业企业提供全周期赋能。通过深度挖掘高成长项目、精准匹配产业资源及全球化生态网络,覆盖企业从孵化培育到加速发展的全链路,重点提供包括空间落地、创业培育、资本运作及跨境资源链接服务。贝壳社以加速科学技术成果转化与产业升级为目标,致力于成为医健领域的孵化器、加速器、连接器。

细胞疗法免疫疗法引进/卖出

100 项与 CPTX-2309 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

10 条进展最快的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|---|

| 自身免疫性疾病 | 临床1期 | 美国 | 2024-03-21 |

登录后查看更多信息

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

No Data | |||||||

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

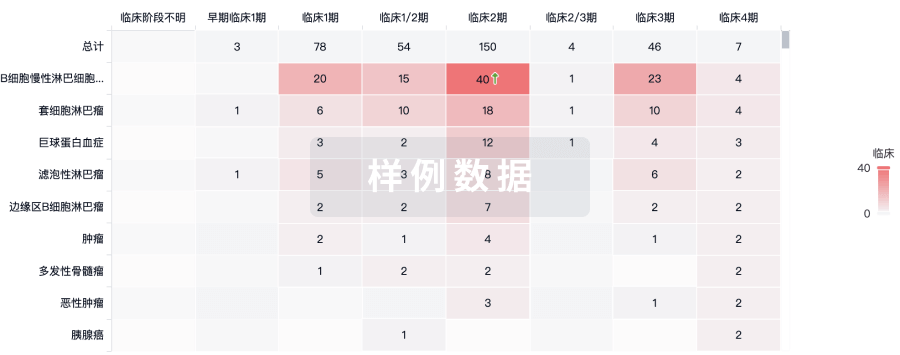

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用