预约演示

更新于:2025-08-02

Monkeypox vaccine (Stemirna Therapeutics)

猴痘疫苗 (斯微生物)

更新于:2025-08-02

概要

基本信息

原研机构 |

在研机构 |

非在研机构- |

权益机构- |

最高研发阶段临床前 |

首次获批日期- |

最高研发阶段(中国)临床前 |

特殊审评- |

关联

100 项与 猴痘疫苗 (斯微生物) 相关的临床结果

登录后查看更多信息

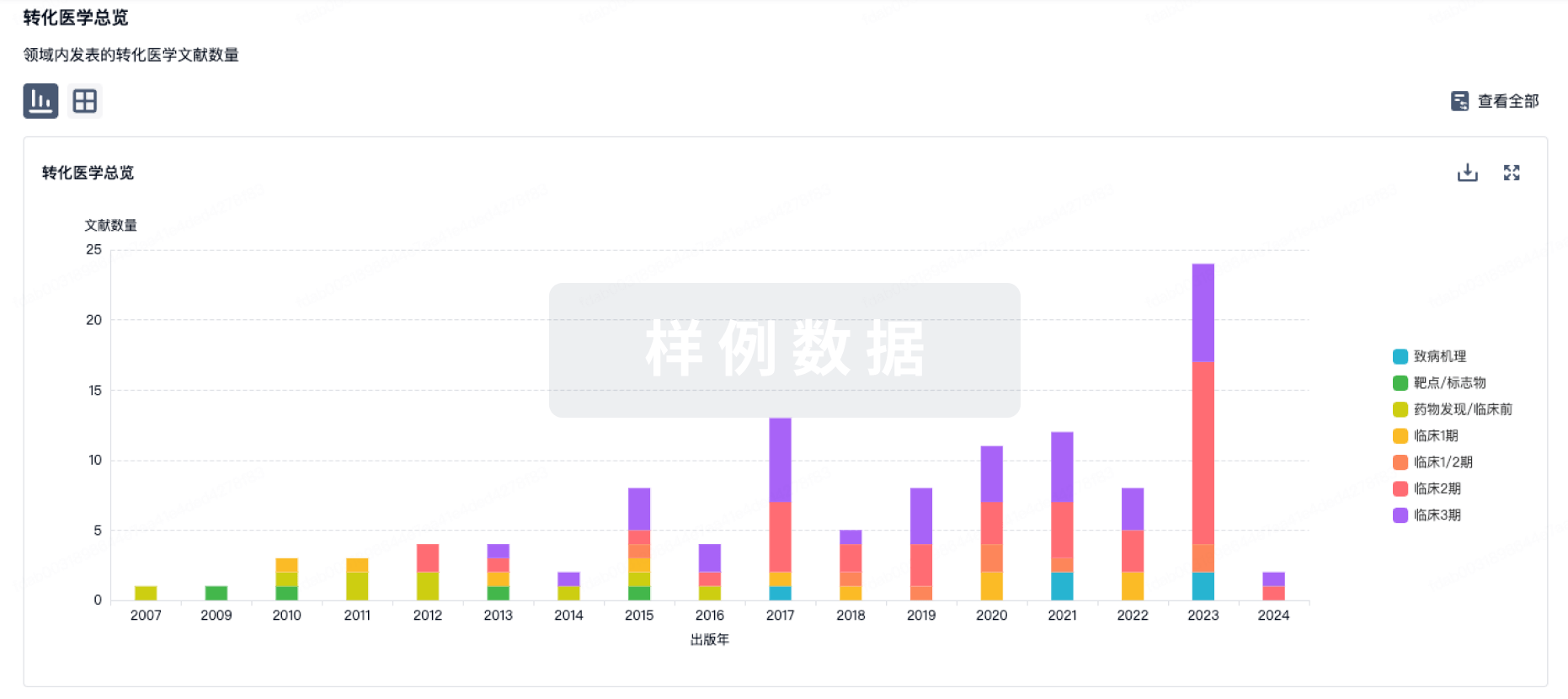

100 项与 猴痘疫苗 (斯微生物) 相关的转化医学

登录后查看更多信息

100 项与 猴痘疫苗 (斯微生物) 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

29

项与 猴痘疫苗 (斯微生物) 相关的新闻(医药)2025-04-05

·药时空

自 2022 年 5 月起,猴痘疫情在全球爆发。猴痘是由猴痘病毒引起的人畜共患病,与天花病毒等属同一家族,存在交叉免疫保护。全球停止天花疫苗接种后,人群对正痘病毒免疫力下降,使得猴痘防控形势严峻,疫苗研发迫在眉睫。

1、猴痘与猴痘病毒

猴痘病毒此前多在非洲热带雨林地区通过动物传播给人,2022 年后人际传播成为主要感染途径。其潜伏期 5 - 21 天,症状以皮肤和黏膜皮疹为主,是自限性疾病。病毒基因组为双链 DNA,分为两个进化分支,I 分支致病更严重。猴痘病毒早在 1970 年就出现首例人类感染病例,2022 年开始全球大流行,中国也出现了输入性病例和本土感染情况。

2、猴痘疫苗

已获批疫苗:美国、欧洲、日本和俄罗斯分别批准了 ACAM2000、JYNNEOS、LC16m8 和 OrthopoxVac 用于猴痘预防。ACAM2000 是第二代天花疫苗,不良反应多;JYNNEOS 安全性好但中和抗体水平较低;LC16m8 副作用少,可用于儿童;OrthopoxVac 免疫原性强,能有效预防猴痘。

其他潜在痘苗病毒疫苗:中国的痘苗病毒天坛株(VTT)有预防猴痘的潜力,其诱导的抗体可长期存在,但也有不良反应。通过基因编辑得到的非复制型天坛痘苗病毒(NTV)安全性更高,已获批开展猴痘疫苗临床试验。此外,KVAC103 自然减毒株和 NYVAC 重组疫苗也在研究中,不过 NYVAC 免疫原性较低。

亚单位、肽和核酸疫苗:全球利用基因工程技术研发新型猴痘疫苗。蛋白亚单位疫苗通过纯化目标蛋白制备,如多种蛋白组合免疫动物可产生保护作用;表位肽疫苗借助反向疫苗学选择抗原表位,能诱导有效免疫;核酸疫苗基于 DNA 或 mRNA 序列,可激发细胞和体液免疫,在动物实验中展现出良好效果。

3、结论与展望

目前基于痘苗病毒的 4 种疫苗已获批用于猴痘预防,但仍需临床试验验证其安全性和有效性。疫苗研发一方面要改进传统疫苗,另一方面要推进创新设计。同时,要保障猴痘疫苗的供应和储备。中国虽已开展相关研究,但与国际标准仍有差距,需加大投入,加快猴痘疫苗的研发进程。

疫苗临床研究信使RNA

2025-02-16

·肿瘤界

点击蓝字 关注我们

免疫疗法在癌症治疗中取得了显著进展,但仍存在一些问题。大多数免疫疗法仅针对特定类型的液体肿瘤有效,对大多数实体瘤的疗效并不理想。肿瘤免疫微环境(TIME)的复杂性和异质性是影响免疫疗法效果的重要因素,多种免疫细胞在其中发挥着重要作用。目前的双特异性或多特异性抗体大多存在一些局限性,如仅能靶向单一类型免疫细胞、牺牲肿瘤靶向性、安全性问题等。

2024年11月5日,由北京大学、北大-清华生命科学联合中心陈鹏教授领衔的科研团队,联合国内多位学者(北京大学席建忠教授、中国医学科学院肿瘤医院康晓征教授、南京大学李颜教授以及北京大学第三医院林坚研究员),在Cell杂志在线发表了题为“Multimodal targeting chimeras enable integrated immunotherapy leveraging tumor-immune microenvironment”的研究论文。该研究创新性地开发了基于三重正交偶联臂(T-Linker)的一种多模态靶向嵌合体(Multi-TACs)平台,通过三种相互正交的化学反应,实现了抗体、小分子、多肽等不同治疗模块的位点特异性与高效整合,实现同时招募实体瘤微环境中的多种免疫细胞,显著提高了免疫治疗的效果。

研究人员通过筛选和优化,选择了三种相互正交的高效偶联反应:DBCO与叠氮的点击化学反应、BCN与四嗪的逆电子需求Diels-Alder反应,以及转肽酶SrtA介导的转肽反应。这些反应模块相互独立,能够在同一平台上同时整合三种不同的药物模块,形成多模态靶向嵌合体(Multi-TAC)。

基于T-linker平台,研究人员设计了三类靶向模块,以实现对肿瘤免疫微环境的全面调控:

1. 淋巴细胞招募模块:通过结合anti-CD3、anti-CD16/NKG2D和CMV肽段等,招募T细胞和NK细胞等淋巴细胞,增强免疫反应。

2. 髓细胞招募模块:利用anti-PDL1和髓细胞上toll-like受体的激动剂等,招募髓细胞,调节免疫微环境。

3.肿瘤细胞靶向模块:通过EGFR和HER2等肿瘤高表达蛋白的抗体分子,精准靶向肿瘤细胞。

以EGFR-CD3-PDL1 Multi-TAC为例,研究人员在体外实验中验证了其功能。实验结果显示,该多模态靶向嵌合体能够显著增强T细胞的免疫反应,诱导T细胞分泌多种炎症因子,如IFN-γ和颗粒酶B。与传统的双特异性嵌合体相比,Multi-TAC的抗肿瘤效果提升了2-4倍。

在体内实验中,研究人员使用人源PBMC和HSC免疫细胞群构建了多种人源化小鼠模型,测试了Multi-TAC的治疗效果。结果表明,EGFR-CD3-PDL1 Multi-TAC能够显著抑制肿瘤生长,并重塑肿瘤免疫微环境。特别是在转基因人源化小鼠模型中,该多模态靶向嵌合体几乎彻底消灭了肿瘤,并诱导了小鼠体内的肿瘤特异性免疫记忆。

此外,研究人员还在多种临床肿瘤患者样本中评估了Multi-TAC的疗效。在非小细胞肺癌(NSCLC)患者样本中,EGFR-CD3-PDL1 Multi-TAC的有效率高达86%,显著优于目前临床上广泛使用的PD-1/PD-L1检查点抑制剂pembrolizumab。

这项研究开发的多模态靶向嵌合体平台为肿瘤免疫治疗提供了一种全新的思路。该平台不仅能够同时靶向多种免疫细胞,还具有高度的模块化和广谱适应性,可以针对不同的肿瘤微环境实现灵活的免疫调控。未来,随着更多靶向模块的开发和优化,Multi-TAC有望在多种实体瘤的治疗中发挥重要作用,为癌症患者带来新的希望。

通讯作者介绍

陈鹏 教授

陈鹏教授现任北京大学化学与分子工程学院研究员、北大-清华生命科学联合中心及北京大学合成与功能生物分子中心研究员,博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者。作为化学生物学与蛋白质化学领域的领军学者,他致力于通过化学手段推动生命科学前沿研究。

陈教授2002年本科毕业于北京大学化学学院,后赴美国芝加哥大学深造,2007年获化学博士学位。曾在Scripps研究所和诺华制药从事博士后研究,2009年回国加入北大任教。其研究聚焦四大方向:蛋白质工程与药物化学、病原菌-免疫系统互作机制、活体内化学反应技术、生物传感器开发。他创新性地将钯介导反应应用于活细胞蛋白质标记,相关成果发表于Nature Chemistry等顶级期刊。

学术荣誉方面,陈教授先后获得中国青年科技奖(2013)、药明康德生命化学奖(2011)、英国皇家化学会Emerging Investigator Lectureship(2014)等十余项国内外奖项。主持国家自然科学基金杰青项目,入选首批中组部"青年拔尖人才"计划。担任《化学生物学学科前沿与展望》等多部学术专著主编,在Nature子刊、JACS等国际顶级期刊发表论文50余篇,单篇最高引用超300次。

陈鹏教授团队开发的蛋白质标记技术为疾病机理研究提供了重要工具,其关于大肠杆菌铜感应机制的研究被Nature China作为亮点报道。目前课题组聚焦蛋白质动态修饰与精准调控,致力于推动化学工具在生物医学中的应用转化。

席建忠 教授

席建忠教授现任北京大学未来技术学院教授、博士生导师,国家杰出青年基金获得者,教育部长江特聘教授,重点研发项目首席科学家。1996年毕业于北京理工大学化工与材料学院,2000年在清华大学生物系获得细胞与分子生物学硕士,2004年在美国加州大学洛杉矶分校获得生物医学工程专业博士学位。

席建忠教授主要从事肿瘤精准医学、基因编辑、生物芯片等研发及应用。他开发了自组装细胞芯片等一系列适合高通量功能组学研究的新技术,揭示了肝脏分泌的TGFβ1影响心脏收缩节律的分子机制,还研发出微肿瘤芯片,药敏预测临床准确性达90%以上。他在Nature、Nature Biotechnology等专业杂志发表90余篇高水平学术论文,申报10项国家发明专利,其中4项授权。

席建忠教授还担任中国医药生物技术协会基因检测分会副主任、中国化学会化学生物学专业委员会委员等职务,并是Science、JACS等国际知名杂志的审稿人。

康晓征 教授

康晓征教授现任中国医学科学院肿瘤医院胸外科副主任医师、医学博士。他毕业于北京大学医学部,获得医学博士学位,还曾公派至美国杜克大学医学中心研修微创胸外科技术,并在杜克大学癌症中心专注于癌症分子流行病学研究,北卡罗莱纳中央大学从事食管癌分子机制研究。

康教授在食管癌及食管胃交界部癌(贲门癌)的早期诊断、微创外科治疗、综合治疗等方面有丰富的经验。他擅长“免管免禁”食管外科加速康复、颈段食管癌外科治疗、“寡转移型”食管癌外科治疗等。此外,他还精通微创纵隔肿瘤外科治疗及复杂胸壁肿瘤外科治疗。

在学术领域,康教授担任中国临床肿瘤学会青年专家委员会秘书长兼常委,也是中国抗癌协会食管癌专业委员会青年委员。他参与编写了《中国可切除食管癌围手术期诊疗实践指南(2023版)》并担任共同执笔人。2023年,康教授荣获第三届“人民好医生·金山茶花”食管癌领域优秀典范奖。

李颜 教授

李颜教授现任南京大学医学院模式动物研究所所长、医药生物技术全国重点实验室研究员。他本科毕业于武汉大学生物技术专业,后赴新加坡攻读博士学位,2012年毕业于麻省理工学院-新加坡联盟。2012至2018年,他在法国巴斯德研究所免疫系完成博士后训练并担任助理研究员。2018年,李颜教授加入南京大学,致力于人源化小鼠模型的开发与应用。

李颜教授的研究成果发表于Cell、Nature Methods、Science Advances等国际知名期刊,并多次受邀在国际会议上作报告。他主持了多项国家级科研项目,包括国家重点研发计划青年首席项目,并获得国家自然科学基金“优青”、江苏省“双创团队领军人才”等荣誉。此外,他还担任国际人源化小鼠大会科学委员会成员,积极推动该领域的发展。

林坚 教授

林坚教授现任北京大学第三医院研究员、博士生导师,北京大学合成与功能生物分子中心兼职研究员,海南大学药学院兼职教授。他2004年在军事医学科学院获博士学位,2016年获得国家自然科学基金优秀青年基金。林坚研究员主要研究基于临床表观遗传学的疾病诊断、靶点发现与靶向药物开发。他主持国家及省部级课题8项,包括国家自然科学基金优秀青年基金、面上项目、青年项目、国家重大新药创制项目等。林坚研究员以第一作者或通讯作者在JACS、STTT等杂志发表高水平研究论文,其团队在猴痘疫苗方向取得重要进展,还发现了打开血迷路屏障的全新靶点。

声明:本文由“肿瘤界”整理与汇编,欢迎分享转载,如需使用本文内容,请务必注明出处。

来源:投医问药

排版:lagertha

校对:松月

免疫疗法

2025-01-24

·医药健闻

全球医疗行业每日重点资讯

文 | 苏丁

企业动态

全球牙科器械龙头Patterson Companies(帕特森)宣布,公司已达成最终协议,将被私募股权公司Patient Square Capital收购。这交易笔价值约41亿美元(约合299亿元人民币),Patterson公司的股东将获得每股31.35美元的现金。此次对Patterson的收购还包括对其应收账款融资安排的再融资,巩固了公司估值,彰显了明确的战略增长机遇。

旧金山生物科技公司Retro Biosciences正在筹集10亿美元资金,用于支持其通过人工智能(AI)技术延长人类寿命10年的使命。该公司计划今年将其首款药物推进临床试验阶段。Retro Biosciences的种子资金由OpenAI首席执行官萨姆·阿尔特曼提供,金额为1.8亿美元,而阿尔特曼还将在本轮A轮融资中追加投资。Retro Biosciences与OpenAI合作开发了一款定制AI模型,能够设计蛋白质,将普通细胞暂时转化为干细胞,从而逆转细胞衰老过程。

Beta Bionics公司公布IPO条款。这家致力于开发自动化胰岛素输送系统的企业计划通过发行750万股股票,以每股14至16美元的价格区间筹集1.13亿美元。此外,公司还计划通过向现有股东进行的并行私人配售额外筹资1700万美元。Beta Bionics的核心产品iLet仿生胰腺(iLet Bionic Pancreas)是首个获美国食品药品监督管理局(FDA)批准的胰岛素输送设备。

SOLARBIOTECH、GPC Bio和Eleszto Genetika宣布已完成收购并将在单一所有权下进行战略整合。此次合并打造了一个垂直整合的合成生物学和生物制造巨头,其在利用精准发酵的颠覆性潜力方面具有独特优势。统一后的公司完全有能力在生物制造的各个阶段为客户提供无与伦比的无缝支持,包括微生物菌种和生物工艺开发、工厂工程、自动化、建设、部署和大规模运营。三家公司的执行管理层将继续担任各自的领导职务。

产业动态

艾伯维(AbbVie)和Neomorph公司宣布达成一项合作及许可选择协议,双方将共同开发创新分子胶降解剂,针对肿瘤学和免疫学领域的多种靶点。根据协议条款,Neomorph将从艾伯维获得一笔预付款,并有资格获得高达16.4亿美元的里程碑付款。分子胶降解剂是一类创新小分子药物,可选择性靶向并触发导致癌症生长或免疫系统失调的蛋白质降解,从而提供一种更精确的治疗方法。

赛诺医疗于2024年8月向秘鲁医疗器械监管机构DIGEMID递交了SC HONKYTONKTM冠脉球囊扩张导管的注册申报资料,并于近日获得批准。该产品适用于冠状动脉狭窄节段或搭桥狭窄部位的球囊导管扩张,以改善心肌灌注。

安科锐宣布山东省肿瘤医院实现了一个里程碑:有100名患者使用Tomo C放射治疗系统完成治疗,该系统是通过中核集团与安科锐的合资企业在中国制造的产品。山东省肿瘤医院是中国第一家使用新Tomo C系统的医院,该系统已经通过扩大临床能力和为更多诊断癌症患者提供潜在治愈性治疗的机会证明了其价值。Tomo C系统旨在于为医疗护理团队提供放射治疗更大的确定性,让他们知道放射治疗所取得的结果。

我国首款猴痘疫苗正式启动临床试验。由国药集团中国生物上海生物制品研究所自主研发的MVA株猴痘减毒活疫苗I期临床研究启动会在河南省传染病医院召开,启动会围绕临床试验方案、临床现场操作要点和难点进行了充分的培训与讨论。该款猴痘疫苗于2024年9月9日,获得国家药品监督管理局签发的临床试验通知书,是我国首款获批临床的猴痘疫苗,有望在我国对猴痘病毒导致疾病的预防和控制中发挥重要作用。

印度细胞治疗公司Immuneel Therapeutics宣布CAR-T疗法(商品名:Qartemi)已获得印度监管机构中央药品标准管理组织 (CDSCO) 的批准上市,用于治疗成人B细胞非霍奇金淋巴瘤。这是全球首个用于治疗成人B细胞非霍奇金淋巴瘤 (B-NHL)的个性化精准CAR-T细胞疗法。

Molecular Devices高内涵成像系统迎来新成员——ImageXpress HCS.ai智能高内涵成像分析系统。该系统融合了先进的光学技术、直观的操作软件和强大的人工智能数据分析能力,无论是基础生物学研究、新疗法开发还是药物发现,无论是2D还是3D新模型,都能呈现优秀图像细节,提升整体实验效率,帮助研究人员获取全新见解。

联系美通社

+86-10-5953 9500

info@prnasia.com

并购疫苗IPO微生物疗法

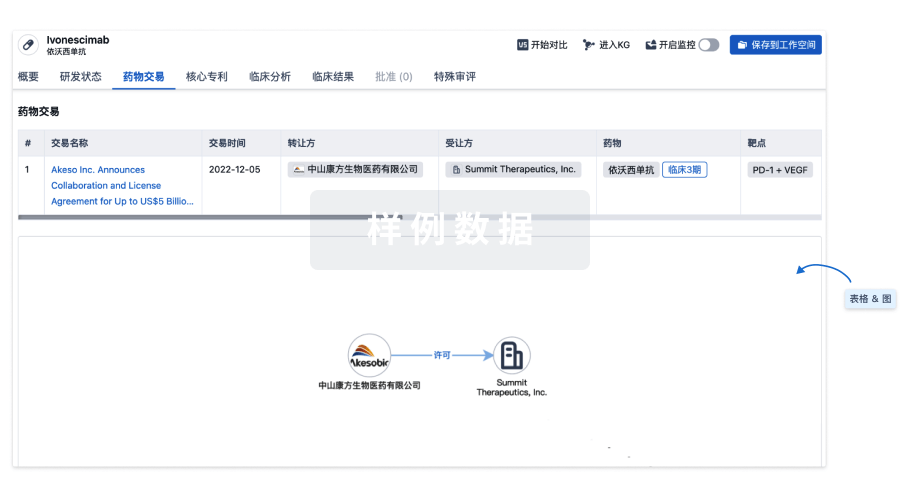

100 项与 猴痘疫苗 (斯微生物) 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

10 条进展最快的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|---|

| 猴痘 | 临床前 | 中国 | 2023-09-26 |

登录后查看更多信息

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

No Data | |||||||

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

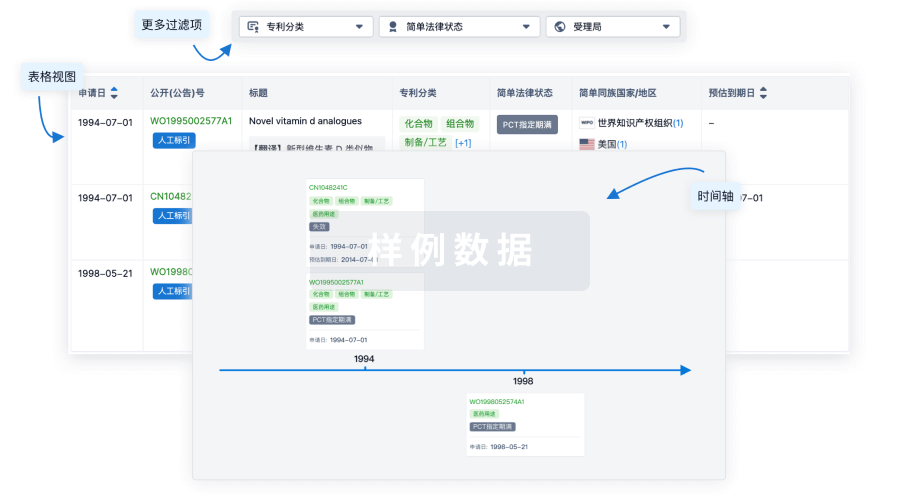

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

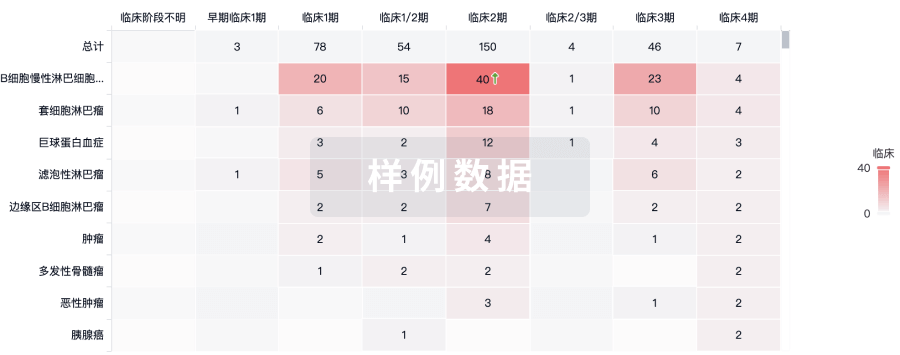

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用