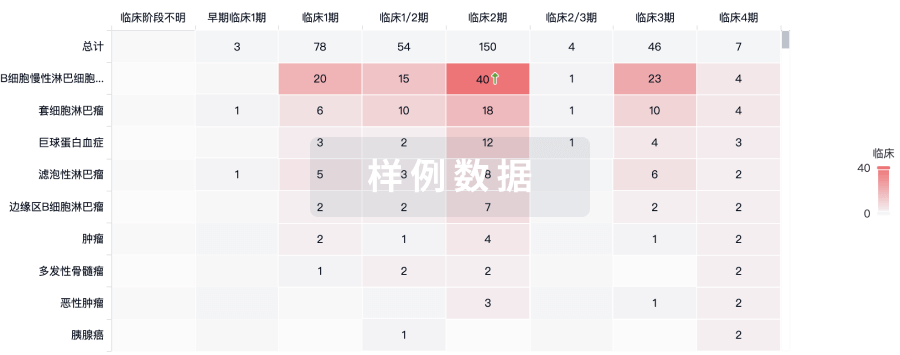

100 项与 泛冠状病毒疫苗(艾博生物) 相关的临床结果

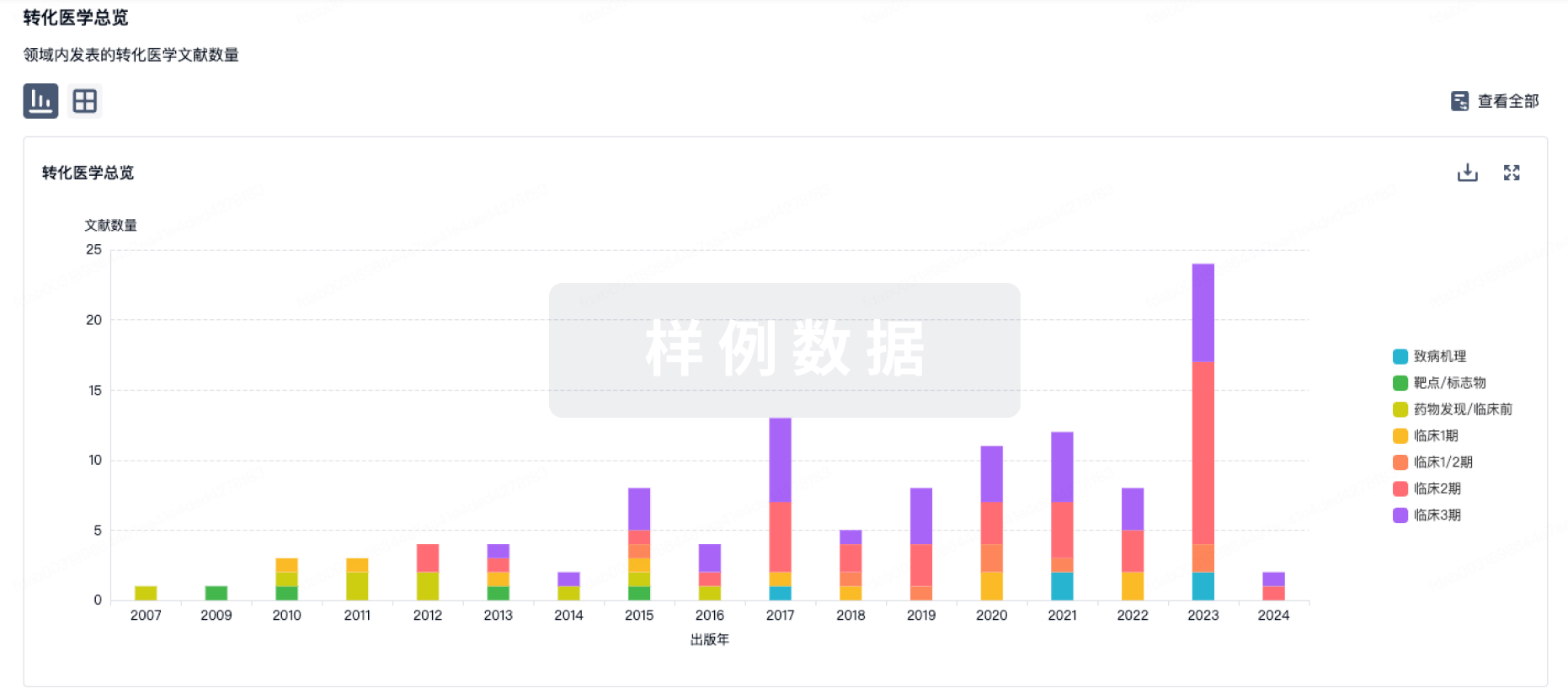

100 项与 泛冠状病毒疫苗(艾博生物) 相关的转化医学

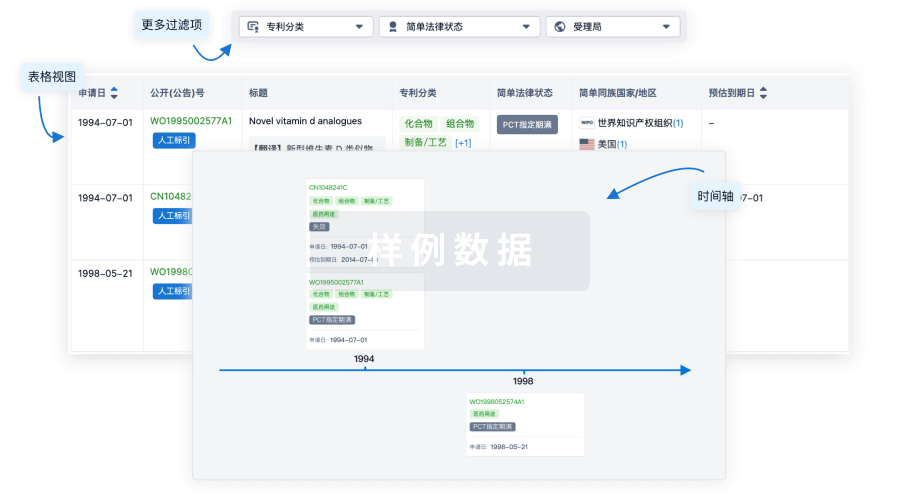

100 项与 泛冠状病毒疫苗(艾博生物) 相关的专利(医药)

2

项与 泛冠状病毒疫苗(艾博生物) 相关的新闻(医药)五年过去了,自新冠疫情席卷全球以来,疫苗研发领域发生了翻天覆地的变化。2023年诺贝尔生理学或医学奖得主之一、mRNA疫苗技术奠基人德鲁·魏斯曼(Drew Weissman)在近期采访中表示,如果美国继续削减对RNA疫苗的资金支持,未来mRNA技术的领导权或许会转移至中国及其他国家。这番话引发了广泛关注,也让我们重新审视mRNA疫苗的未来走向。从一台复印机到诺贝尔奖——mRNA疫苗的诞生魏斯曼博士的科研之路始于波士顿,在布兰代斯大学获得学士和硕士学位后,他进入波士顿大学获得医学和博士学位,并在贝斯以色列医院(Beth Israel Hospital)完成住院医师培训。随后,他前往美国国立卫生研究院(NIH),在安东尼·福奇(Anthony Fauci)实验室研究HIV。1997年,魏斯曼来到宾夕法尼亚大学(Penn Medicine),在一次偶然的机会下,他与同事卡塔琳·卡里科(Katalin Karikó)在复印机前相识,开启了一段改变世界的合作。两人花费了8年时间,最终在2005年突破性地发现了mRNA可以通过修饰核苷酸来降低炎症反应,这一技术成为后来的mRNA疫苗研发的基石。彼时,许多制药公司对RNA疫苗并不看好,认为它“炎症反应过强,蛋白表达效率低,难以应用”。然而,魏斯曼和卡里科的研究改变了这一局面,使得mRNA疫苗的蛋白表达量提高了10,000倍,并最终促成了辉瑞/BioNTech和莫德纳的新冠疫苗。美国的资金削减会影响mRNA疫苗的发展吗?魏斯曼在采访中直言不讳地表达了对美国政府政策的担忧。他指出,疫苗反对派的声音越来越大,甚至已经渗透到政府内部,使得科学研究受到干扰。“我一直以为政府的职责是帮助人民,让他们更健康,而现在,我们看到一部分政府官员正在试图取消疫苗,反对科学。” 他说道。他尤其提到,美国国立卫生研究院(NIH)的资金削减,以及罗伯特·F·肯尼迪(RFK Jr.)等反疫苗人士进入公共卫生领域,都可能阻碍RNA疫苗乃至整个生物制药领域的发展。最令人担忧的是,如果美国的mRNA疫苗研究陷入停滞,中国等其他国家可能会抓住这一机遇,成为mRNA疫苗领域的领导者。中国在mRNA疫苗领域的崛起近年来,中国在mRNA疫苗研发方面取得了长足进展。自主研发突破:国内多家生物技术公司如艾博生物、石药集团等相继推出mRNA疫苗产品,其中部分已进入临床后期阶段。产能建设加速:中国企业不仅在研发端持续发力,还在生产端建立了成熟的mRNA疫苗生产线,为大规模应用奠定了基础。国际合作拓展:中国企业积极与国际mRNA疫苗技术团队合作,推进mRNA疫苗在传染病防控、癌症免疫治疗等领域的应用。未来疫情,我们如何准备?魏斯曼指出,面对未来可能出现的新疫情,全球科学家正在采取两种策略:提升防疫体系:加强检测设备、个人防护用品(PPE)、口罩、手套等防疫物资的储备,以便在新疫情暴发时快速响应。研发“泛疫苗”:开发可覆盖多种病毒的“泛疫苗”(pan-vaccine),如泛冠状病毒疫苗、通用流感疫苗等,使得疫苗在疫情初期就能快速投入使用,而无需花费数月时间重新研发。结语:mRNA疫苗的未来,谁主沉浮?魏斯曼的观点不仅揭示了当前mRNA疫苗面临的挑战,也向全球疫苗行业释放了一个重要信号:科学创新需要持续的支持,否则领导地位可能会易主。中国在mRNA疫苗领域的崛起并非偶然,而是政策支持、科研投入和产业链完善共同推动的结果。未来,mRNA技术不仅将在传染病防控领域发挥更大作用,还将深入个性化医疗、癌症疫苗、新型免疫疗法等前沿领域。当美国因内部政治博弈削弱自身竞争力时,中国及其他国家能否抓住机遇,引领mRNA疫苗新时代?这无疑是未来几年值得关注的重要趋势。参考来源:https://www.boston.com/news/health/2025/03/24/qa-nobel-prize-winning-researcher-drew-weissman-discusses-vaccine-development-hesitancy-and-preparing-for-another-pandemic/识别微信二维码,可添加药时空小编请注明:姓名+研究方向!

人用疫苗在未来10年内的发展趋势将受到科技进步、全球公共卫生需求、政策支持及国际合作等多重因素的推动。以下是几个关键方向的分析:

1. 技术创新驱动疫苗研发

mRNA技术扩展:新冠疫情中mRNA疫苗的成功应用将加速该技术在更多传染病领域的探索,如流感、艾滋病、疟疾等。未来可能通过快速编程mRNA序列应对病毒变异,实现“即需即产”。

多联多价疫苗研发:为提高接种效率,联合疫苗(如六联苗)和覆盖多型别的疫苗(如HPV九价)将更普及。例如,基于mRNA平台的“泛冠状病毒疫苗”可能实现对不同亚型冠状病毒的广谱保护。

新型递送系统:纳米颗粒、病毒样颗粒(VLPs)等载体技术可提升疫苗稳定性和免疫原性;无针注射(如微针贴片)可降低接种门槛,尤其适合资源匮乏地区。

2. 疾病预防范围扩大

新发传染病快速响应:全球监测网络(如病原体基因组数据库)的完善将缩短疫苗研发周期,理想情况下实现“100天制备原型疫苗”。CEPI(流行病防范创新联盟)等组织已将此设为目标。

非传染性疾病疫苗突破:癌症治疗性疫苗(如个性化新生抗原疫苗)、阿尔茨海默病疫苗(靶向β-淀粉样蛋白)可能进入临床推广阶段。例如,Moderna的个性化癌症疫苗mRNA-4157已进入Ⅱ期试验。

抗耐药菌疫苗:针对耐药性细菌(如金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌)的疫苗研发被WHO列为优先方向,可能结合反向疫苗学与结构生物学设计抗原。

3. 生产与分发体系升级

模块化制造平台:mRNA疫苗的“平台化”特性将推动工厂建设标准化,全球产能分布更均衡。例如,BioNTech在非洲卢旺达建立模块化工厂,实现本地化生产。

冷链依赖度降低:通过冻干制剂(如辉瑞mRNA疫苗可在2-8℃保存10周)、稳定剂研发(如壳聚糖包裹技术)等方法,降低运输存储难度。

数字化接种管理:区块链技术用于疫苗溯源,AI预测区域需求波动,无人机配送提升偏远地区可及性。

4. 政策与伦理挑战应对

疫苗公平性机制:COVAX模式的经验可能催生更可持续的全球分配框架,通过专利池(如WHO新冠技术池C-TAP)与技术转让缩小国家间差距。

接种策略优化:基于真实世界数据的动态免疫程序(如间隔时间调整)、混合接种(异源加强)可能被更多国家采纳。

反疫苗运动治理:通过社交媒体算法调整(如优先显示权威信源)、社区健康教育增强公众信任,部分国家或立法强制接种特定疫苗。

5. 个性化与精准免疫

个体反应预测:通过基因检测(如HLA分型)预判接种后的免疫应答强度,实现差异化方案。例如,囊性纤维化患者可能需更高剂量疫苗。

微生态调控增强效果:肠道菌群移植或益生菌辅助治疗可能提升老年人群的疫苗有效性,相关研究已在流感疫苗中开展。

6. 前沿探索与长期愿景

通用疫苗开发:针对流感病毒、HIV等高频变异的病原体,通过保守表位筛选(如流感血凝素茎部抗原)设计“一次接种、终身保护”的疫苗。

粘膜免疫突破:鼻喷或口服疫苗(如印度鼻喷新冠疫苗iNCOVACC)可激发呼吸道局部免疫,更有效阻断传播。

治疗性疫苗商业化:结合CAR-T等疗法,疫苗可能用于清除残留癌细胞,延长癌症患者无病生存期。

总结:未来十年,疫苗领域将呈现“快速响应、广谱保护、个体适配、全球可及”的特点,最终目标是通过免疫手段减少健康不平等,为人类构建多层次防御体系。技术进步需与伦理、政策创新同步,确保疫苗惠及所有人群。

识别微信二维码,添加生物制品圈小编,符合条件者即可加入

生物制品微信群!

请注明:姓名+研究方向!

版

权

声

明

本公众号所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系(cbplib@163.com),我们将立即进行删除处理。所有文章仅代表作者观,不代表本站立。

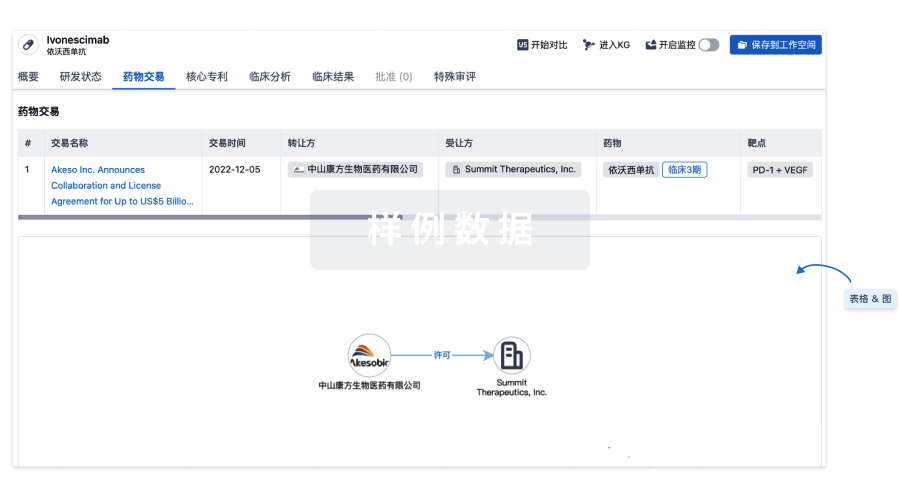

100 项与 泛冠状病毒疫苗(艾博生物) 相关的药物交易