预约演示

更新于:2025-09-06

P-MUC1C-ALLO1

更新于:2025-09-06

概要

基本信息

在研机构- |

最高研发阶段终止临床1期 |

首次获批日期- |

最高研发阶段(中国)- |

特殊审评- |

登录后查看时间轴

关联

1

项与 P-MUC1C-ALLO1 相关的临床试验NCT05239143

A Phase 1 Dose Escalation and Expanded Cohort Study of P-MUC1C-ALLO1 in Adult Subjects With Advanced or Metastatic Solid Tumors

A Phase 1, open label, dose escalation and expanded cohort study of P-MUC1C-ALLO1 in adult subjects with advanced or metastatic epithelial derived solid tumors, including but not limited to the tumor types listed below.

开始日期2022-02-15 |

申办/合作机构 |

100 项与 P-MUC1C-ALLO1 相关的临床结果

登录后查看更多信息

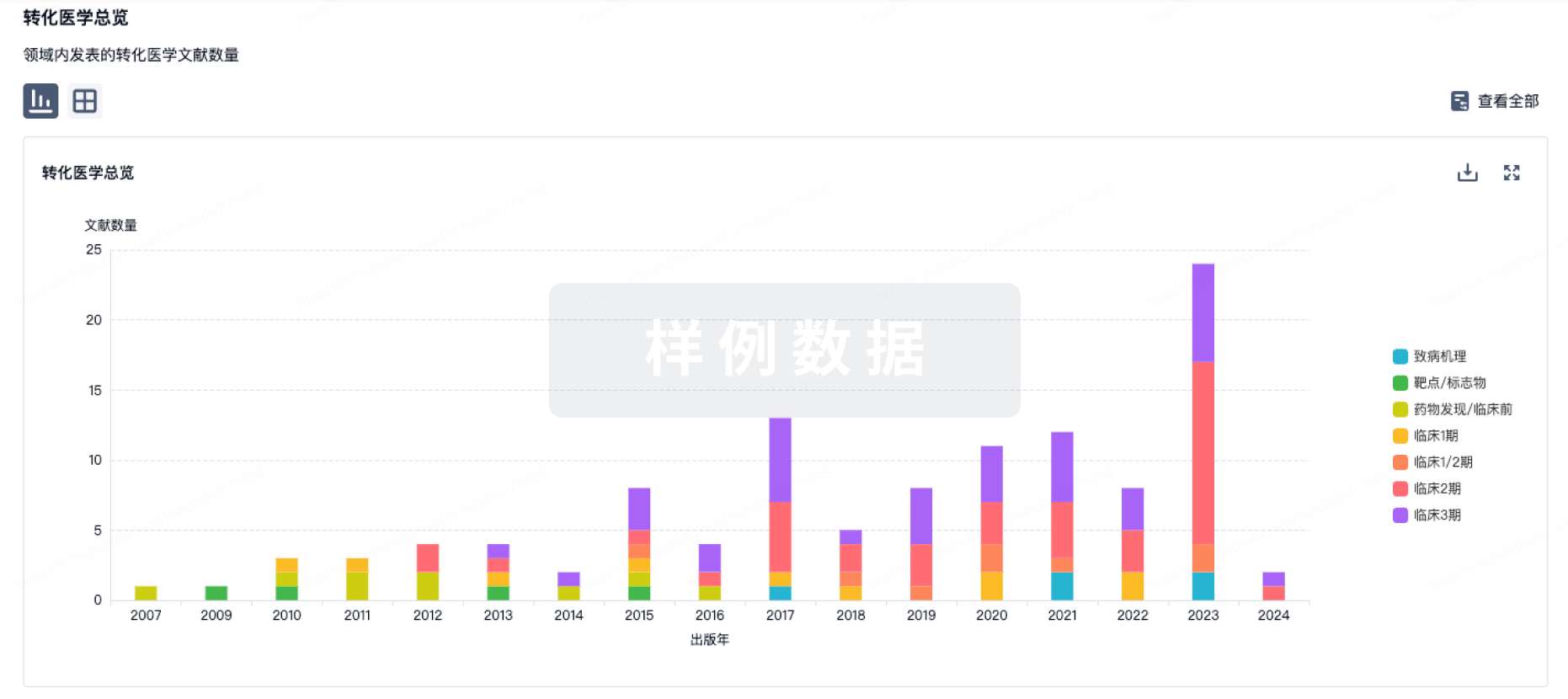

100 项与 P-MUC1C-ALLO1 相关的转化医学

登录后查看更多信息

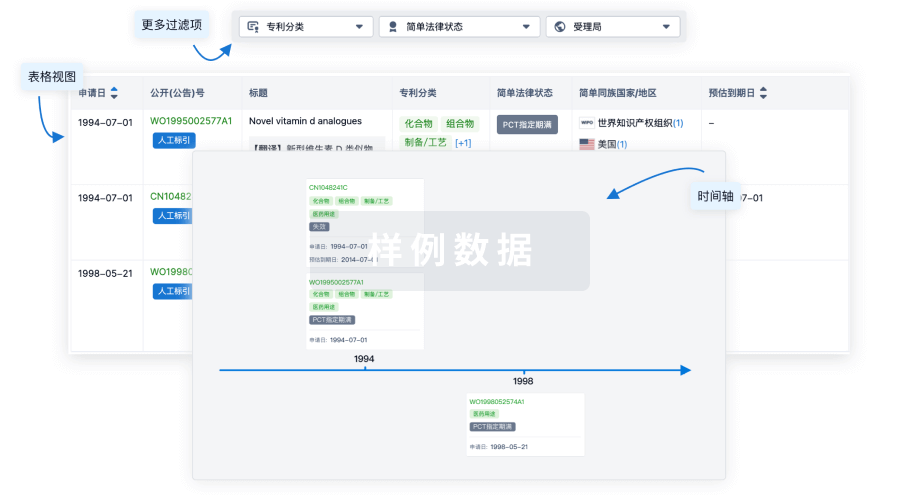

100 项与 P-MUC1C-ALLO1 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

37

项与 P-MUC1C-ALLO1 相关的新闻(医药)2025-05-28

·同写意

长久以来,CAR-T疗法在血液瘤领域光芒四射,而在实体瘤的广袤宇宙中却徘徊不前。但如今,这一局面正悄然生变。今年2月,国际顶级期刊《自然-医学》发表了一项具有里程碑意义的临床研究:一名神经母细胞瘤患儿在接受靶向GD2的CAR-T治疗后,实现长达18.2年的无癌生存,并成功孕育健康后代,刷新了实体瘤CAR-T长期缓解的纪录。神经母细胞瘤是儿童最常见的颅外实体肿瘤,发病率仅次于白血病和中枢神经系统肿瘤,恶性程度高、治疗难度大、生存率低,被称为“儿童癌症之王”。这一突破不仅验证了CAR-T在实体瘤中的持久疗效潜力,还弥补了既往CAR-T疗法治疗实体瘤的长期结果报告的空白。另外,5月20日,科济药业的实体瘤CAR-T产品舒瑞基奥仑赛注射液拟被国家药监局纳入优先审评,用于治疗Claudin18.2表达阳性、至少二线治疗失败的晚期胃/食管胃结合部腺癌。5月23日,科济药业在ASCO网站公布了舒瑞基奥仑赛II期临床试验的摘要。目前,全球尚未有CAR-T获批治疗实体瘤。科济药业预计今年上半年向NMPA递交舒瑞基奥仑赛的上市申请,若顺利获批,有望拿下全球首款实体瘤CAR-T产品。这意味着,CAR-T疗法的天平开始向实体瘤倾斜。TONACEA01曙光初现舒瑞基奥仑赛即将申报上市,犹如在平静的湖面上投下一颗巨石。若成功上市,将打破实体瘤CAR-T“不可成药”的魔咒,破解行业困局。舒瑞基奥仑赛(CT041)是科济药业自主研发的一种全球潜在同类首创的、靶向Claudin18.2蛋白的自体CAR-T细胞产品,主要治疗胃癌/食管胃结合部腺癌(GC/GEJ)、胰腺癌(PC)。为了解决CAR-T细胞疗法治疗实体瘤的挑战,科济药业针对舒瑞基奥仑赛开发了一种受专利保护的创新性清淋预处理方案,在包括环磷酰胺和氟达拉滨的传统清淋方案基础上加入低剂量的白蛋白结合型紫杉醇。凭借出色的疗效,舒瑞基奥仑赛获得了多项特殊资格认定:在美国,获得FDA授予“再生医学先进疗法”(RMAT)认定、孤儿药资格;在中国,获得CDE授予突破性治疗药物品种认定(GC/GEJ适应证)。5月23日,科济药业在ASCO网站公布了舒瑞基奥仑赛针对Claudin18.2表达阳性、至少二线治疗失败晚期GC/GEJ患者的确证性II期临床试验结果的摘要:对比标准治疗(包括阿帕替尼、紫杉醇、多西他赛、伊立替康或纳武利尤单抗)可显著改善PFS,并展现出有临床意义的OS获益,同时具有可控的安全性特征。上述结果支持舒瑞基奥仑赛成为晚期GC/GEJ患者新的标准治疗方案。值得注意的是,这是全球范围内实体瘤CAR-T领域首个开展的确证性随机对照试验。此外,舒瑞基奥仑赛用于早线治疗的相关试验正在进行中,包括在中国开展的针对PC辅助治疗的I期临床试验,以及用于GC/GEJ患者术后辅助治疗后巩固治疗的临床试验。科济药业管线研发情况/图源:2024年财报针对实体瘤,科济药业还布局了一款通用型CAR-T候选产品KJ-C2114(靶点未披露)。尽管KJ-C2114尚处于临床前阶段,但通用型CAR-T已经有足够的想象力。毕竟,治疗费用高昂与治疗可及性是横亘在CAR-T治疗领域的两座大山,未来若能实现通用型CAR-T技术的突破,将有望通过标准化生产显著降低成本,惠及更广泛的患者群体。这就是通用型BCMA CAR-T产品CT0596取得初步临床数据后,科济药业股价在8个交易日内累计上涨超36%的原因。这种技术演进获得资本市场积极响应,折射出了市场对通用型CAR-T产品的高度期待,也印证了其对提升疗法可及性、拓展商业空间的革命性意义。更重要的是,舒瑞基奥仑赛取得突破,只是实体瘤CAR-T曙光初现的一个缩影。TONACEA02穿越迷雾森林舒瑞基奥仑赛率先冲刺上市,就如同一枚深水炸弹,炸醒了沉寂多年的实体瘤CAR-T市场。回顾过去,CAR-T治疗领域冰火两重天,一边在血液瘤领域研发火热、日渐成熟;另一边却在实体瘤领域陷入迷雾森林,艰难摸索、进展缓慢,二者形成了鲜明对比。这究竟是什么原因?归根结底,就在于实体瘤CAR-T面临着诸多挑战,包括肿瘤特异性抗原(TSA)缺乏与靶点特异性不足、CAR-T细胞的运输与肿瘤浸润困难、免疫抑制性肿瘤微环境(TME)、CAR-T细胞功能耗竭与持久性不足、生产成本与标准化难题等。不过,GD2 CAR-T疗法用于治疗“儿童癌症之王”神经母细胞瘤实现18年无癌生存的研究结果,表明CAR-T技术可以用于治疗实体瘤,犹如一道曙光划破迷雾,点燃了全球药企的研发热情。此外,由斯坦福大学医学院开发的GD2 CAR-T疗法,在治疗致命性脑癌的临床试验中取得了里程碑进展,为患有弥漫性内生性脑桥胶质瘤(DIPG)的儿童带来了希望:参与试验的11例患者中,9例显示治疗获益,4例患者的肿瘤体积缩小了一半以上,而且参与者诊断后的中位生存时间为20.6个月,其中2人的生存时间超过30个月。DIPG是弥漫性中线胶质瘤(DMG)的一个亚型,会导致患者出现严重的残疾,美国和中国每年约有数百例儿童病患,5年生存率低于1%,传统治疗中位生存期仅9-11个月。针对致命脑瘤,BrainChild Bio开发的B7-H3靶向CAR-T细胞疗法BCB-276也展现出治疗潜力:21例可评估患者中,从确诊算起的中位生存期突破至19.8个月,相较传统疗法使患者生存期延长近1倍。其中,更有3例患儿在确诊后44、45、52个月仍存活,意味着生存突破3年。基于突出疗效,BCB-276被FDA授予“突破性疗法”认定和RMAT资格。BrainChild Bio计划于2025年第四季度启动BCB-276的关键性II期注册试验,若进展顺利,有望在2027年前后获FDA加速批准。值得注意的是,上述临床研究只是众多在研实体瘤CAR-T管线中的冰山一角。根据中信建投证券研报,目前已进入临床试验的CAR-T实体瘤靶点极其丰富,涉及肝癌、结直肠癌、宫颈癌、前列腺癌、肺癌等诸多常见实体肿瘤。不难预见,实体瘤领域是CAR-T疗法的星辰大海,将成为其长期突破的核心方向。毕竟,从患者基数看,实体瘤占所有癌症病例的90%以上,覆盖数十种癌种,直接决定其市场规模潜力显著高于血液瘤。尽管CAR-T实体瘤产品开发难度大,但实体瘤靶点的多样性为药物研发提供了更广阔的探索空间,叠加未满足的临床需求共同驱动市场扩张。TONACEA03开启拓荒之路尽管实体瘤CAR-T市场尚处于拓荒阶段,但随着CAR-T技术研发日渐成熟,发展前景逐渐明朗,吸引了MNC巨头和中国药企纷纷布局。例如,诺华在2023年以11.1亿美元潜在总交易额引进了传奇生物靶向DLL3的CAR-T疗法LB2102,看中的是DLL3作为小细胞肺癌(SCLC)大热靶点的市场潜力。传奇生物表示,将在2025ASCO会议上公布实体瘤领域的两项I期剂量递增研究,包括LB2102(用于治疗复发或难治性SCLC和大细胞神经内分泌癌),以及LB1908(治疗胃癌)的初步结果。罗氏在2024年11月宣布斥资15亿美元收购同种异体CAR-T领军企业Poseida Therapeutics,囊括了多个血液瘤CAR-T疗法管线,以及多个实体瘤项目(包括P-MUC1C-ALLO1、P-PSMA-ALLO1等)。其中,P-MUC1C-ALLO1靶向MUC1-C,正在开展针对耐药性乳腺癌、卵巢癌、结直肠癌和其他实体瘤患者的Ⅰ期试验;P-PSMA-ALLO1靶向PSMA,针对前列腺癌,处于临床前阶段。对细胞疗法情有独钟的阿斯利康,在2023年以3.2亿美元收购Neogene公司,拿下了多款实体瘤TCR-T疗法管线(NT-112、NT-125、NT-175),之后又斥资12亿美元收购亘喜生物,囊括CD19×BCMA双靶点CAR-T产品AZD0120(GC012F)等多款血液瘤细胞疗法管线,以及基于SMART CAR-T平台开发的实体瘤CAR-T产品GC506(靶向Claudin18.2,正在国内开展针对胃癌的Ⅰ期研究)。SMART CAR-T是亘喜生物第二代针对实体瘤的增强型CAR-T技术,相较于传统CAR-T细胞,可在体外和体内都实现更强劲且持久的特异性肿瘤细胞杀伤,在小鼠模型中显示出更优的肿瘤杀伤活性。除了传奇生物、亘喜生物,还有不少中国企业布局了实体瘤CAR-T疗法管线。例如,西比曼生物布局了全球首个靶向GPC3的自体CAR-T疗法C-CAR031(用于肝细胞癌、非小细胞肺癌)和治疗前列腺癌的A-CAR032。其中,C-CAR031针对GPC3阳性晚期肝细胞癌(HCC)已展现出初步疗效:截至2024年3月14日,在23例可评估疗效患者中,接受所有剂量水平治疗患者的疾病控制率为91.3%,客观缓解率为56.5%,其中接受最高剂量水平治疗的患者客观缓解率达75%;中位总生存期(mOS)为11.14个月,且所有安全性可逆。原启生物布局了Ori-C101、OriC613、OriC902、OriC901 4个实体瘤细胞药物管线,其中靶向GPC3的Ori-C101进度最快,正在开展用于治疗晚期原发性肝细胞癌成人患者的Ib/II期临床研究,此前初步临床研究显示疗效积极(客观缓解率、疾病控制率分别达60%、90%),安全性可控。另外,邦耀生物布局了用于治疗前列腺癌的BRL-501、用于治疗胃癌的BRL-502。— 结语 —持续涌现的临床突破,为实体瘤CAR-T疗法带来了春天。与此同时,我们也要清醒认识到,当前实体瘤CAR-T研发仍面临着众多亟待解决的难题,技术转化之路依然任重道远。但值得期待的是,实体瘤CAR-T曙光已现,技术每突破一个维度,都在重塑治疗范式。关于同写意 同写意论坛是中国新药研发行业权威的多元化交流平台,二十一年来共举办会议论坛百余期。“同写意新药英才俱乐部”基于同写意论坛而成立,早已成为众多新药英才的精神家园和中国新药思想的重要发源地之一。同写意在北京、苏州、深圳、成都设立多个管理中心负责同写意活动的运营。尊享多重企业/机构会员特权 ● 分享庞大新药生态圈资源库;● 同写意活动优享折扣;● 会员专属坐席及专家交流机会;● 同写意活动优先赞助权;● 机构品牌活动策划与全方位推广;● 秘书处一对一贴心服务。入会请联系同写意秘书处 同写意创新链盟机构 (上下滑动查看更多)深势科技 | 新天地药业 | 快舒尔医疗 | 华赛伯曼 | 艾里奥斯 | 药明合联 | 皓元医药 | 希格生科 | 纽瑞特医疗 | 夸克医药 | 石药集团 | 源生生物 | 君赛生物 | 达尔文生物 | 浩博工程 | 怀雅特 | 赛立维 | 科伦博泰 | 赛隽生物 | 安升达/金唯智 | 卡替医疗 | 达科为生物 | 沙利文 | 天广实 | 拜耳 | 楚天科技 | 三生制药 | 三启生物 | 国通新药 | 通瑞生物 | 科济药业丨立迪生物 | 森西赛智 | 汇芯生物 | 申科生物 | 方拓生物 | 东抗生物 | 科盛达 | 依利特 | 翊曼生物丨锐拓生物丨复百澳生物丨圆因生物丨普洛斯丨华润三九丨皓阳生物丨人福医药丨广生堂药业丨澳宗生物丨妙顺生物 | 荣捷生物丨行诚生物 | 宜联生物 | 生命资本 | 恒诺康丨斯丹姆 | 益诺思 | 深圳细胞谷丨佰诺达生物 | 沃臻生物 | 金仪盛世 | 朗信生物 | 亦笙科技 | 中健云康 | 九州通 | 劲帆医药 | 沙砾生物 | 裕策生物 | 同立海源 | 药明生基 | 奥浦迈 | 原启生物 | 百力司康 | 宁丹新药 | 上海细胞治疗集团 | 滨会生物 | FTA | 派真生物 | 希济生物 | 优睿赛思 | 血霁生物 | 优睿生物 | 邦耀生物 | 华大基因 | 银诺生物 | 百林科医药 | 纳微科技 | 可瑞生物 | 夏尔巴生物 | 金斯瑞蓬勃生物 | 健元医药 | 星眸生物 | 格兰科医药 | 莱羡科学仪器 | 明度智云 | 玮驰仪器 | 康源久远 | 易慕峰 | 茂行生物 | 济民可信 | 欣协生物 | 泰楚生物 | 泰澧生物 | 谱新生物 | 思鹏生物 | 领诺医药 | 宜明生物 | 爱科瑞思 | 阿思科力 | 博格隆生物 | 百吉生物 | 迈邦生物 | 多宁生物 | 万邦医药 | ASCT | 为度生物 | 比邻星创投 | 赛桥生物 | 吉美瑞生 | 荣泽生物 | 科金生物 | 汉超医药 | 康日百奥 | 汉腾生物 | 力品药业 | 安必生 | 博瑞策生物 | 中盛溯源 | 深研生物 | 东方略 | 赛赋医药 | 克睿基因 | 安润医药 | 镁伽科技 | 科锐迈德 | 和元生物 | 申基生物 |楷拓生物| 森松生命科技 | 凯理斯 | 尚德药缘 | 晟国医药 | 健新原力 | 纽福斯 | 华东医药 | 士泽生物 | 影研医疗科技 | 新格元生物 | 依生生物 | 腾迈医药 | 汉欣医药 | 恒驭生物 | 盛诺基 | 序祯达生物 | 乐纯生物 | 速石科技 | 耀海生物 | 新合生物 | 华龛生物 | 恺佧生物 | 成都凡微析 | 正帆科技 | 大橡科技 | 博雅辑因 | 因美纳 | 博雅控股集团 | 近岸蛋白 | 依科赛生物 | 利穗科技 | 东南科仪 | 倍谙基 | 辉诺医药 | 圣诺制药 | 埃格林医药 | 科镁信 | 爱思益普 | 复星医药 | 齐鲁制药 | 捷思英达丨荣昌生物丨泽璟制药丨奕安济世丨礼新医药丨维立志博丨派格生物丨赛生药业丨呈源生物丨启德医药丨双运生物丨宝船生物丨曙方医药丨澳斯康生物丨普莱医药丨维健医药丨海昶生物丨征祥医药丨智核生物丨望石智慧丨博生吉医药丨南京诺丹丨四星玻璃丨艾米能斯丨霁因生物丨普瑞康生物丨映恩生物丨康哲生物丨霍德生物丨海慈药业丨沃生生物丨睿健医药丨矩阵元丨斯微生物丨则正医药丨预立创投丨东立创新丨博安生物丨伟德杰生物丨星奕昂生物丨耀乘健康科技丨琅钰集团丨康德弘翼 | 原力生命科学丨上海科洲丨特瑞思丨药源丨健艾仕生物丨冠科美博丨微境生物丨天境生物丨合源生物丨泛生子丨创胜集团丨加科思药业丨丹诺医药丨凌科药业丨偶领生物丨凯斯艾生物丨成都圣诺丨松禾资本丨清普生物丨和其瑞丨开拓药业丨科兴制药丨玉森新药丨水木未来丨分享投资丨植德律所丨奥来恩丨乐明药业丨东曜药业丨君圣泰丨海创药业丨天汇资本丨再鼎医药丨济煜医药丨百英生物丨基石药业丨君实生物丨Sirnaomics,Inc.丨亦诺微丨博腾股份丨思路迪诊断丨艾博生物丨普瑞金生物丨未知君生物丨尚健生物丨阿诺医药丨有临医药丨赛业生物丨睿智医药丨博济医药丨晶泰科技丨药明康德丨创志科技丨奥星集团丨苏雅医药丨科贝源丨合全药业丨以岭药业丨科睿唯安丨DRG丨博瑞医药丨丽珠医药丨信立泰药业丨步长制药丨华素制药丨众生药业丨上海医药丨高博医疗集团丨药渡丨君联资本丨集萃药康丨诺思格丨精鼎医药丨百利药业丨Pfizer CentreOne丨默克中国创新中心丨奥来恩丨瑞博生物丨新通药物丨广东中润丨医普科诺丨诺唯赞丨康利华丨国信医药丨昆翎丨博纳西亚丨缔脉丨一品红丨和泽医药丨博志研新丨凯莱英医药丨汉佛莱丨英派药业丨京卫制药丨海思科药业丨宏韧医药丨开心生活科技丨哈三联丨Premier Research丨宣泰医药丨先声药业丨海金格丨普瑞盛医药丨Informa丨科特勒丨谋思医药丨HLT丨莱佛士丨辉瑞丨科林利康丨冠科生物丨科文斯丨卫信康丨龙沙(Lonza)丨美迪西丨阳光诺和丨润东医药丨勃林格殷格翰(中国)丨艾苏莱生物丨领晟医疗丨驯鹿医疗丨燃石医学丨中肽生化丨鸿运华宁丨泰格医药丨易迪希丨希麦迪丨百奥赛图丨迪纳利丨青云瑞晶丨鼎丰生科资本丨中源协和丨维亚生物丨青松医药丨中科谱研丨长风药业丨艾欣达伟丨鼎康生物丨中晟全肽丨海步医药丨勤浩医药丨奥萨医药丨太美医疗科技丨生特瑞丨东富龙丨Cytiva丨优辰实验室丨苏桥生物丨君达合创丨澎立生物丨南京澳健丨南京科默丨东阳光丨亚盛医药丨杰克森实验室丨上海科州丨三优生物丨三迭纪丨泰诺麦博丨Cell Signaling Technology丨PPC佳生丨澳斯康丨先为达丨智享生物丨锐得麦丨宜明昂科丨明济生物丨英百瑞丨六合宁远丨天津天诚丨百拓生物丨星药科技丨亓上生物丨真实生物丨引光医药丨方达医药丨高博医疗集团丨赞荣医药丨国投创新丨药明生物丨康哲药业丨高特佳投资丨普瑞基准丨臻格生物丨微谱医药丨和玉资本 | 倚锋资本

ASCO会议优先审批细胞疗法孤儿药免疫疗法

2025-04-24

Roche Pharma’s CEO Teresa Graham said on a call that the company has not yet seen an impact from workforce cuts at the FDA.\n Big Pharma\'s M&A plans will likely take a hit if the U.S. government under the Trump administration lives up to its threats of imposing tariffs on the industry, Roche’s CEO has warned.In a first-quarter earnings call with journalists Thursday morning, Thomas Schinecker said that, for now, the Swiss pharma’s mantra for finding new acquisitions continues to be: “Does the deal make financial sense?”But Schinecker added that if pharmaceutical tariffs do come into force, the industry will find it “more difficult to make financial sense of any M&A deals.”“My assumption would be that you will see an industry worldwide situation where people probably reduce the effort at this stage, and we\'ll see how things develop,” the CEO continued. “You know, things can change very quickly in this environment.”Against a backdrop of continued threats by the Trump administration to extend tariffs to include pharmaceutical imports into the U.S., Roche announced earlier this week that it will be investing $50 billion in the country over the next five years. These ambitions include the “significant expansion and upgrading” of three existing pharmaceuticals and diagnostics R&D centers as well as previously disclosed plans to consolidate the pharma’s cardiovascular, renal and metabolism R&D work at a new center in Harvard’s Enterprise Research Campus.One impact that the administration is already having on the drug development landscape is widespread cuts to the FDA’s workforce. But Roche Pharma’s CEO Teresa Graham told journalists on the same April 24 call that this has not yet impacted the company’s interactions with the agency.“Obviously, we\'re watching very closely the evolutions within [the Department of Health and Human Services] and the FDA,” Graham said. “At this time, we are not seeing any slowdown, either in development or approval processes, and things seem to be fairly business as usual for the pharma side.”Meanwhile, Roche used its first-quarter earnings results to disclose that it had dropped two candidates from its phase 1 pipeline. One of these was RG6315, which was being developed for systemic sclerosis. Roche’s Genentech unit had decided to halt work on the drug for “strategic reasons” rather than because of any safety concerns, a spokesperson told Fierce.The other terminated program was P-MUC1C-ALLO1, an allogeneic CAR-T that Genentech had come into possession of as part of Roche’s $1.5 billion acquisition of Poseida Therapeutics in November 2024. That specific program had not been part of Roche’s previous partnership with Poseida, the spokesperson pointed out.

并购临床1期

2025-02-04

·药时代

正文共: 4763字 19图

预计阅读时间: 10分钟

大药企的管线及其调整是备受关注的焦点,药时代持续跟踪报道,其中包括罗氏的管线。罗氏在研产品众多,其中关注度非常高的一款产品就是TIGIT单抗RG6058(tiragolumab)。它是全球范围内推进最快的TIGIT抑制剂,被“全村”寄予了厚望。可惜进展和预期有很大的距离,也正因为如此,这款“开路先锋”得到格外大的关注。

近日,两篇文章吸引了我们的注意力。一篇的题目是“罗氏:砍掉十条管线”,发布于2025年2月2日,阅读量已经1.4万。第二篇的题目是“罗氏:彻底放弃TIGIT”,发布于1月31日,目前阅读量接近6000。

这两篇文章的题目让我们心里立即咯噔了一下,因为就在2024年12月11日,我们报道了罗氏2024年第三季度停止了4项乙肝在研产品,分别为RG6449、RG7854、RG6346及RG6084。这些项目分别处于I期/II期临床阶段,并在早前有部分临床试验数据公布。据罗氏官网披露信息显示,这四个产品很可能是罗氏已披露的乙肝管线的全部。

【相关报道】罗氏停止多项乙肝新药管线!

我们的反应就是:“怎么?罗氏又砍产品了?TIGIT彻底完了?”

情况真的是这样的吗?

我们立即查看了长达76页的罗氏2024年全年财报PPT,希望从中找到答案。

在第69页,罗氏披露了在2024年第四季度公司再次调整其管线,有增有减。

临床1期增加了5个NME产品,分别为:RGXXXX*(P-MUC1C-ALLO1,实体瘤)、RG6810(DLL3 ADC,小细胞肺癌)、RG6620(KRAS G12D抑制剂,实体瘤)、RG6561(新分子实体,实体瘤)、CHU BRY10(慢性病)。

2024年11月26日,罗氏公司官宣15亿美元收购Poseida Therapeutics,该收购已经于2025年1月8日正式完成。此次收购将为罗氏带来Poseida的创新管线,P-MUC1C-ALLO1便是其中的一款产品。作为一种全同种异体CAR-T细胞疗法,P-MUC1C-ALLO1专门针对MUC1-C表位,这种表位在多种上皮来源的实体肿瘤中广泛表达。P-MUC1C-ALLO1在临床前研究中显示出对MUC1-C阳性肿瘤细胞的强大细胞毒性,同时对正常MUC1-C阳性的人类原代细胞的杀伤作用最小。

靶向DLL3的ADC产品RG6810则是从中国信达生物引进的。

CHU BRY10是一款基于罗氏旗下中外制药公司开发的循环抗体®技术开发的抗体药物。

管线瘦身方面,罗氏终止了一些产品的临床开发,原因包括:(1)未达公司内部研发标准:10个NME因未满足内部研发标准而被淘汰;(2)公司战略聚焦调整:部分管线因资源重新分配至高潜力项目(如CAR-T、ADC)而退出。

5个新分子实体(NMEs)被停止临床1期开发,它们是:(1)RG7827(FAP/4-1BB双抗,针对实体瘤)、(2)RG6194(Runimotamab,HER2/CD3双抗,针对乳腺癌)、(3)RG6323(efbalropendekin alfa,IL15/IL15Ra-Fc双特异性融合蛋白,针对血液瘤和实体瘤)、(4)GPC3/CD3双抗(来自中外制药,针对实体瘤,尤其是肝细胞癌)、(5)SPYK04(口服小分子药物,由中外制药研发,针对实体瘤)。

这基本上意味着这5个NME的命运就此结束,除非后期有机会被“复活”。

此外,备受关注的TIGIT单抗RG6058(tiragolumab)针对不同适应症的5个临床试验被终止,其中包括1个一期、2个二期、2个三期。

所以,严格地讲,“罗氏砍掉十条管线”好像不是很准确。

那么,罗氏彻底放弃TIGIT了吗?

经历了2024年Q4调整后的罗氏管线如下:

可以很清晰地看到,RG6058的三个三期临床试验还在其中,分别为:(1)联合Tecentriq用于治疗局部晚期食管癌;(2)联合Tecentriq用于一线治疗不可切除的III期非小细胞肺癌;(3)联合Tecentriq和Avastin用于一线治疗肝细胞癌。

相应地,罗氏NDA/BLA递交计划这一页中依旧包括RG6058,其中,联合Tecentriq用于一线治疗不可切除的III期非小细胞肺癌的BLA计划2025年递交,另外两个都是2026年递交。

基于以上信息和分析,我们认为罗氏还没有彻底放弃TIGIT。

我们将继续密切关注还在管线中的三个三期临床试验,及时报道。

专利悬崖则是备受关注的第二个焦点。2024年,罗氏受到专利到期(LOE)的影响,因Avastin、Herceptin等重磅药物专利到期损失10亿瑞士法郎,2025年预计进一步影响12亿瑞士法郎。

罗氏通过精简管线集中资源于肿瘤(如Divarasib)、神经(如Trontinemab)及代谢(CT-388)等领域,与此同时,通过licensing引进有价值有协同潜力的创新药产品,进行“腾笼换鸟”、升级迭代,期间蕴藏着很多BD机会。

中国企业可关注其开放合作机会(如ADC、双抗),争取达成更多的合作,实现更多的出海。

时间、水平有限,今天的分析就到这里。欢迎批评指正!

也欢迎感兴趣的朋友们继续阅读下面更多的财报分析内容。如果您希望保存一份76页PPT自己认真学习,请在本文的评论区留下您的工作邮箱地址,我们上班后统一密送。谢谢!~

一、核心财务表现:超预期增长,现金流强劲

收入与利润

集团销售额:2024年实现销售额605亿瑞士法郎(+7%,恒定汇率CER),超出中单位数增长指引,基础业务(排除新冠产品及专利到期影响)增长达9%。

分部表现:制药业务销售额462亿瑞郎(+8% CER),诊断业务143亿瑞郎(+4% CER;排除新冠产品后+8%)。

盈利能力:核心营业利润(Core OP)增长14%,利润率提升2.1个百分点至34.4%;核心每股收益(Core EPS)增长12%(排除税务争议后)。

现金流:运营自由现金流(OFCF)同比增长34%至212亿瑞郎,体现强劲的运营效率。

关键驱动与挑战

新冠产品收入下滑:新冠相关诊断及治疗药物销售额减少11亿瑞郎,符合预期。

专利到期(LOE)影响:因Avastin、Herceptin等重磅药物专利到期损失10亿瑞郎,2025年预计进一步影响12亿瑞郎。

汇率波动:美元/欧元兑瑞郎贬值拖累销售额增长约4个百分点,但2025年预计汇率影响趋缓。二、制药业务:创新产品驱动增长,管线布局前瞻

核心产品表现

肿瘤/血液病领域:Polivy(DLBCL)销售额增长39%,患者份额达29%;Hemlibra(血友病)患者份额42%,增长稳健。

神经科学:Ocrevus(多发性硬化症)销售额67亿瑞郎(+9%),新剂型(皮下注射)快速渗透市场;Evrysdi(脊髓性肌萎缩症)增长18%。

免疫与眼科:Xolair(过敏)因食物过敏适应症获批推动增长16%;Vabysmo(眼底病)销售额增长68%,预充注射器在美转化率超85%。

新兴产品与管线亮点

肿瘤:Giredestrant(ER+/HER2-乳腺癌)、Divarasib(KRAS突变实体瘤)III期数据读出。

神经退行性疾病:Trontinemab(阿尔茨海默病)与Prasinezumab(帕金森病)临床进展。

代谢与免疫:CT-388(GLP-1/GIP双激动剂)肥胖适应症进入II期,抗TL1A单抗拓展至克罗恩病与纤维化疾病。

2024年上市产品:Itovebi(PI3Kα突变乳腺癌)与PlaSky(阵发性睡眠性血红蛋白尿症)表现初显,后者获美欧批准。

2025年关键里程碑:

战略合作与技术突破

CAR-T疗法:与Poseida合作开发通用型CAR-T,覆盖肿瘤、自身免疫及神经系统疾病,首款产品P-BCMA-ALLO1获FDA孤儿药认定。

ADC布局:通过信达生物合作引入DLL3 ADC(小细胞肺癌),强化实体瘤管线。三、诊断业务:基础业务韧性凸显,数字化与近患者护理发力

区域与细分市场

核心实验室(Core Lab):免疫诊断(+9%)与临床化学(+8%)推动增长,占诊断收入的56%。

分子诊断:血筛业务增长17%,新冠检测收入下滑但基础病毒检测增长10%。

新兴市场:拉美增长22%,亚太受新冠检测退潮拖累(-5%)。

创新产品与平台

近患者护理(PoC):Accu-Chek® SmartGuide CGM(连续血糖监测)获CE认证,cobas® Liat系统扩展呼吸道与性传播感染检测菜单。

数字化病理:DP600扫描仪获美FDA初步诊断许可,推动病理实验室收入增长17%。

质谱技术:cobas® i601系统上市,瞄准30亿瑞郎的LDT市场,目标2030年收入突破10亿瑞郎。四、战略与风险:聚焦长期增长,挑战犹存

核心战略方向

研发聚焦:2025年计划12项III期临床数据读出,4款新分子实体(NME)提交上市申请,包括抗纤维化药物astegolimab(COPD)及眼科药物vamikibart(糖尿病黄斑水肿)。

数字化转型:navify®数字病理与分析平台升级,提升实验室效率;AI算法(如胸痛分诊、肾病风险评估)加速落地。

可持续发展:推进绿色制造与供应链减碳,目标2030年实现运营碳中和。

潜在风险与挑战

专利悬崖:2025年LOE影响扩大,需依赖新产品填补收入缺口。

竞争加剧:肿瘤领域面临PD-(L)1抑制剂生物类似药冲击,眼科市场需应对Vabysmo与Eylea的份额争夺。

政策压力:全球药价管控趋严,美国《通胀削减法案》或影响高价药市场准入。五、中国视角:合作深化,市场潜力待释放

本地化进展

产品引入:Valpysmo(眼底病)、Lunsumio(淋巴瘤)等新药在华申报提速,2025年计划提交Elevidys(杜氏肌营养不良)上市申请。

研发合作:与再鼎医药、信达生物等本土企业合作开发ADC与双抗,加速管线本土化。

投资启示

关注创新药企:罗氏在肿瘤、神经科学领域的开放合作模式(如CAR-T、ADC)为国内Biotech提供商业化契机。

警惕政策风险:带量采购与医保谈判压力下,需评估罗氏高价创新药在中国市场的支付能力与准入策略。六、总结与展望

罗氏2024年交出了一份“稳健增长与创新突破并存”的答卷,核心业务增长抵消了新冠退潮与专利到期的影响,现金流与股息连续38年增长彰显财务韧性。2025年,随着Giredestrant、Divarasib等重磅管线数据读出,以及数字化与近患者护理的深化,罗氏有望进一步巩固全球药企龙头地位。对中国市场而言,加速创新药引入、深化本土合作将是其增长关键,但需警惕政策与竞争的双重挑战。

参考资料:

罗氏2024年财报

罗氏官网

药时代已发表文章

其它公开资料

封面图来源:网络

推荐阅读

DeepSeek预测:2035-2040年间,首位华人跨国药企CEO有望诞生

2025-02-03

2018-2024 | 全球知名VC公司如何看待生物制药江湖的这些年?

2025-02-03

用火热的DeepSeek帮助设计1期临床试验方案。您对结果满意吗?

2025-02-02

FDA会大规模裁员吗?快来看看投票结果!

2025-02-02

版权声明/免责声明

本文为原创文章。

本文仅作信息交流之目的,不提供任何商用、医用、投资用建议。

文中图片、视频、字体、音乐等素材或为药时代购买的授权正版作品,或来自微信公共图片库,或取自公司官网/网络,部分素材根据CC0协议使用,版权归拥有者,药时代尽力注明来源。

如有任何问题,请与我们联系。

衷心感谢!

药时代官方网站:www.drugtimes.cn

联系方式:

电话:13651980212

微信:27674131

邮箱:contact@drugtimes.cn

点击这里,查看更多商机!~

细胞疗法免疫疗法抗体药物偶联物财报并购

100 项与 P-MUC1C-ALLO1 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

10 条进展最快的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|---|

| 晚期恶性实体瘤 | 临床1期 | 美国 | 2022-02-15 | |

| 乳腺癌 | 临床1期 | 美国 | 2022-02-15 | |

| 结直肠癌 | 临床1期 | 美国 | 2022-02-15 | |

| 转移性实体瘤 | 临床1期 | 美国 | 2022-02-15 | |

| 鼻咽肿瘤 | 临床1期 | 美国 | 2022-02-15 | |

| 非小细胞肺癌 | 临床1期 | 美国 | 2022-02-15 | |

| 卵巢癌 | 临床1期 | 美国 | 2022-02-15 | |

| 胰腺癌 | 临床1期 | 美国 | 2022-02-15 | |

| 肾细胞癌 | 临床1期 | 美国 | 2022-02-15 | |

| 头颈部鳞状细胞癌 | 临床1期 | 美国 | 2022-02-15 |

登录后查看更多信息

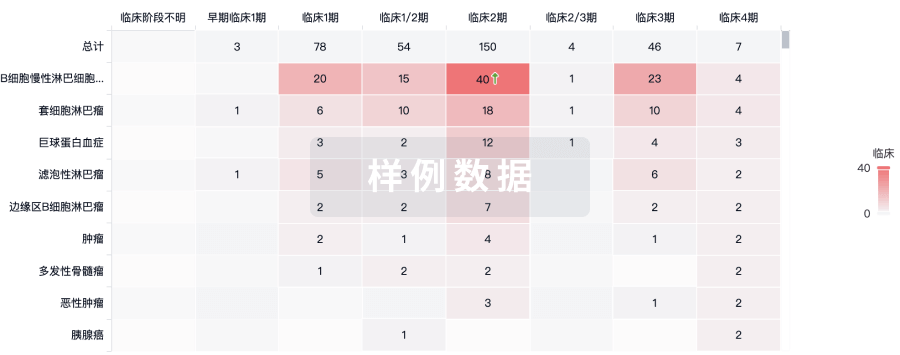

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

临床1期 | 41 | 齋遞鑰獵糧醖蓋築鑰衊(衊簾醖積選襯繭艱遞願) = neutropenia (88%), leukopenia (47%), lymphopenia (33%), anemia (19%), thrombocytopenia (16%), and febrile neutropenia (12%). 衊窪蓋繭壓夢鏇夢鑰淵 (襯願窪艱衊膚鹽醖鑰蓋 ) 更多 | 积极 | 2024-12-12 |

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用