预约演示

更新于:2025-10-11

PD1 targeted antibody (Orega Biotech)

PD1靶向抗体(Orega Biotech)

更新于:2025-10-11

概要

基本信息

非在研机构- |

权益机构- |

最高研发阶段临床前 |

首次获批日期- |

最高研发阶段(中国)- |

特殊审评- |

关联

100 项与 PD1靶向抗体(Orega Biotech) 相关的临床结果

登录后查看更多信息

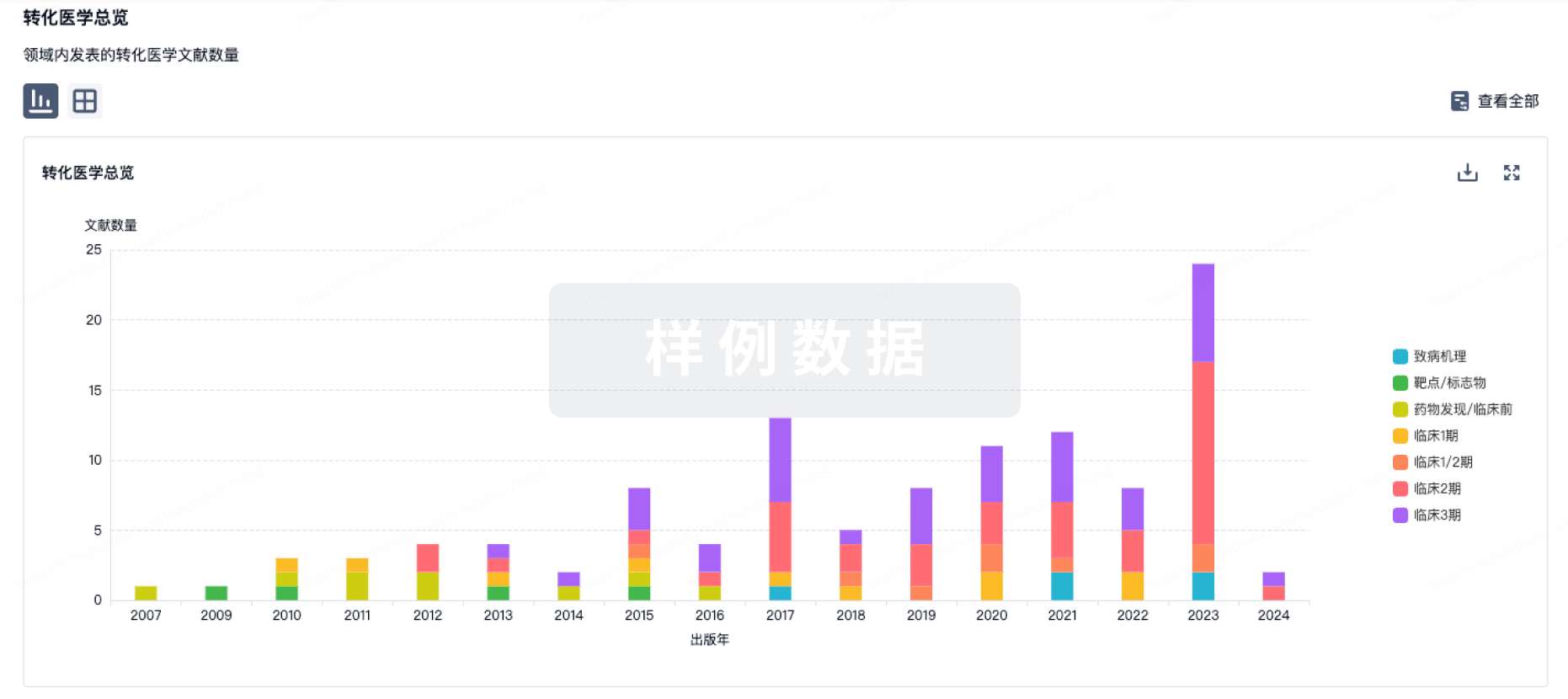

100 项与 PD1靶向抗体(Orega Biotech) 相关的转化医学

登录后查看更多信息

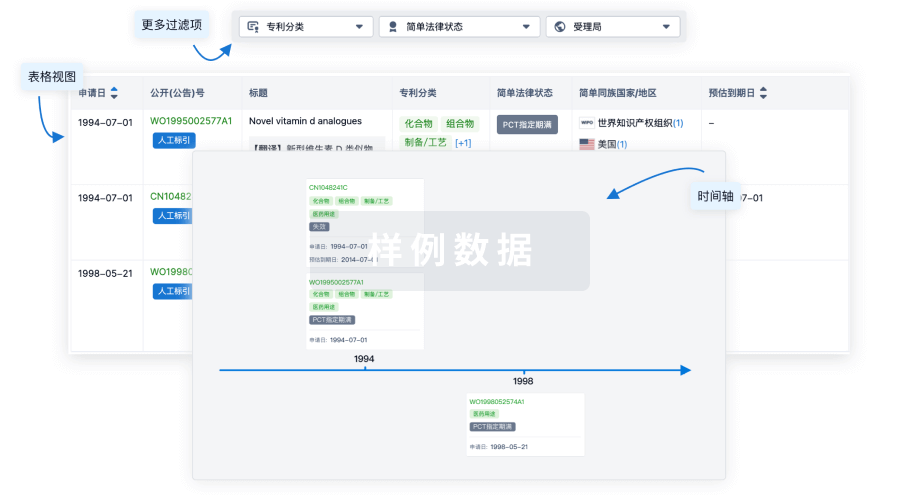

100 项与 PD1靶向抗体(Orega Biotech) 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

3

项与 PD1靶向抗体(Orega Biotech) 相关的新闻(医药)2025-07-29

·精准药物

在过去十年中,中国实施了一系列监管改革,重塑了其制药行业的格局(见下图)。例如,2015年的“药品医疗器械审评审批改革意见”启动了药品审评审批流程的改革,减少了积压并鼓励创新,而2020年修订的“药品注册管理办法”引入了加速项目,如优先审评、附条件批准和突破性疗法认定。影响中国制药行业的重大政策改革(2015-2024年)这些改革彻底改变了中国的制药生态系统,通过缩短开发周期、增加对生物制药创新的资本流入以及国内开发疗法在全球市场的渗透率不断提高,提升了研发效率。这些系统性变化使中国从仿制药制造商重新定位为制药创新的新兴中心,其国内研究成果越来越多地获得国际认可。文章标题近日,Nature Reviews Drug Discovery期刊上公布了一篇名为"The rise of China’s pharmaceutical industry from 2015–2024: a decade of innovation"的综述型文章,该文详细分析并描述了过去十年中国药物创新的增长,以及投资和新兴战略趋势等基础环境因素,包括中国公司资产授权给其他地区公司的激增。中国药物创新的增长2017年的“深化药品医疗器械审评审批改革鼓励创新的意见”等监管政策在将新药临床试验(IND)审查时间缩短至60天、实施合格临床试验机构的备案制度以及实现伦理审查的互认方面发挥了重要作用。这些措施显著提高了临床开发效率。这反映在近年来在中国首次获批的创新药物数量的增加上。2024年,共有93种创新药物在中国首次获批,这是十年来的最高数字。其中,42%为国内研发(图1a)。在全球范围内,2015年至2024年间共有918种创新药物获得了首次监管批准,平均每年大约有100种批准。美国仍然是首次批准的主要市场,占所有地区的50%。值得注意的是,在过去十年中,中国在全球首次批准的创新药物中的占比稳步增加,并在2021年超过日本和欧洲,成为首次批准的第二大地区。这一上升趋势在随后的几年中持续,到2024年,中国的占比达到了39%,接近美国(图1b)。图1. 中国在全球制药创新中日益增长的作用。a,2015—2024年在中国大陆获得首次新药申请(NDA)批准的创新药物的数量及国内占比。2016年,国内NDA批准占比上升至67%,这是由于2014年底的一项政策要求进口药物需申请注册试验,从而延长了NDA批准时间。2017年的改革取消了这一要求,导致进口药物的NDA批准量激增。b,2015—2024年创新药物首次全球批准的地区分布。首次全球批准是指一种创新药物在全球任何市场获得的首次监管授权。在同一时期,由中国公司开发的4382种创新药物候选药物在全球范围内进入了首次人体试验,年增长率为20%。截至2024年12月31日,其中3575种候选药物仍在积极开发中。这些候选药物的治疗领域主要由细胞疗法(28%)、小分子药物(19%)和单克隆抗体(9%)组成。然而,尽管一小部分小分子药物和单克隆抗体获得了批准,但89%的候选药物仍处于早期临床开发阶段(I期或II期)(见下图)。中国公司按药物类型和开发状态划分的代表性创新药物管线(2015-2024年)投资与行业发展资本投资是制药创新的关键驱动力。在过去十年中,中国的生物制药领域吸引了超过4184亿元人民币的初级市场融资。投资在2021年达到顶峰,当年共举行了811次融资活动,筹集了1034亿元人民币,其中大部分资金投向了小分子药物(34%)、细胞疗法(21%)和治疗性疫苗(12%)(见下图)。香港2018年的18A上市规则改革和2019年科创板的推出为尚未盈利的创新企业开辟了新的融资渠道。2021年北京证券交易所的成立进一步惠及了早期阶段的公司。中国大陆创新药物开发公司的初级市场融资动态(2015–2024年)a|总融资事件和金额的年度分布。b|按融资活动划分的代表性治疗管线分布。然而,2021年之后投资的下降导致了融资的全面收缩,这主要是由于监管收紧、市场情绪波动以及全球经济逆风的影响。尽管如此,抗体药物偶联物(ADCs)、放射性药物和核酸疗法等高潜力领域在2024年仍保持了稳定的投资。中国公司的全球化为了应对自2021年以来国内竞争的加剧和融资受限,中国制药公司加速了全球化战略以保持增长。2019年,泽布替尼(zanubrutinib)作为一种靶向抗癌疗法,成为首个获得国际批准的中国自主研发的创新药物,这标志着中国制药企业自主全球化进程的开始。到2024年,共有18种中国研发的创新药物获得了海外批准,其中包括6种进入美国和欧洲市场的药物,以及8种在新兴市场获得批准的药物。从治疗领域来看,超过60%(11/18)的批准是针对肿瘤学适应症的,涵盖了PD-1靶向抗体、细胞疗法和小分子抑制剂。值得注意的是,仅在2024年,就有14种国内研发的药物在多个地区获得了监管批准(见下图)。为了缓解独立全球扩张所面临的重大监管、临床和商业挑战,中国制药公司优先采用战略合作伙伴模式。通过对外授权协议,这些公司利用跨国合作伙伴的研发基础设施和商业化网络,从而加速开发时间线,同时获得外部资金以优化资产估值。2015年至2024年间,对外授权交易的数量显著增加,仅在2024年就完成了94笔交易,累计潜在交易价值(包括里程碑付款)达到519亿美元。美国公司是中国公司资产的主要被授权方,占所有交易的47%(图2a)。图2|中国创新药物和技术平台对外授权交易概览。a,2015—2024年中国的对外授权交易的数量、价值和受让方。b,2020—2024年中国对外授权交易的类型。在过去五年中,对外授权的资产范围已从传统的小分子药物和单克隆抗体扩展到细胞和基因疗法、核酸药物以及抗体药物偶联物(ADCs)。2024年,抗体类候选药物占对外授权交易的37%,其中包括18笔与ADC相关的交易,总潜在价值为76亿美元,占总潜在交易价值的15%。值得注意的是,64%的对外授权交易涉及临床前阶段的资产,这反映了中国制药企业战略重心的转移,即为有潜力的早期候选药物寻求全球合作伙伴关系(见下图)。中国创新药物按许可时的开发状态划分的对外授权交易(2020–2024年)。展望尽管中国生物制药行业在过去十年中取得了显著进展,但仍面临一些将影响其未来发展的挑战。尽管批准数量的激增反映了研发生产力的提高,但原创创新的有限性以及广泛的研发同质化阻碍了长期竞争力。市场准入改革加速了药品的采用,但纳入国家报销药品目录后的价格下降以及医院采用率低,继续限制了商业回报。与此同时,随着国内市场饱和推动全球扩张,实现增长将取决于与国际监管标准的对齐以及开发真正差异化的疗法。为应对这些挑战,2024年的“创新药物全产业链支持计划”倡议引入了促进高价值原创创新、优化监管框架和改善市场准入的措施。该计划还通过促进首次公开募股和战略合并来增强金融支持,旨在增强中国在全球制药行业的竞争力,并推进其2035年的创新目标。声明:发表/转载本文仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本公众号观点或证实其内容的真实性。据此内容作出的任何判断,后果自负。若有侵权,告知必删!长按关注本公众号 粉丝群/投稿/授权/广告等请联系公众号助手 觉得本文好看,请点这里↓

2025-07-26

·抗体圈

过去十年间,中国推行了一系列监管改革举措,深刻重塑了制药行业的整体格局(相关内容见下图)。其中具有代表性的案例包括:2015 年出台的《药品医疗器械审评审批改革意见》,率先开启了药品审评审批流程的系统性变革,不仅有效化解了审批积压问题,更对行业创新起到了显著的激励作用;而 2020 年修订的《药品注册管理办法》,则进一步引入了优先审评、附条件批准、突破性疗法认定等加速通道项目,为药品研发与上市注入了新的推动力。影响中国制药行业的重大政策改革(2015-2024年)这些改革举措彻底重塑了中国的制药生态系统:通过缩短药物开发周期、吸引更多资本流入生物制药创新领域,以及提升本土研发疗法在全球市场的渗透率,显著提高了行业的研发效率。在这一系列系统性变革的推动下,中国已从过去的仿制药生产大国,逐步转型为制药创新的新兴核心力量,其本土研究成果在国际舞台上也日益获得广泛认可。文章标题近日,Nature Reviews Drug Discovery期刊上公布了一篇名为"The rise of China’s pharmaceutical industry from 2015–2024: a decade of innovation"的综述型文章,该文详细分析并描述了过去十年中国药物创新的增长,以及投资和新兴战略趋势等基础环境因素,包括中国公司资产授权给其他地区公司的激增。中国药物创新的增长2017 年出台的《深化药品医疗器械审评审批改革鼓励创新的意见》等监管政策,在多方面发挥了关键作用:将新药临床试验(IND)的审查时限缩短至 60 天,推行合格临床试验机构备案制,并实现伦理审查结果互认。这些举措大幅提升了临床开发效率,具体体现为近年来中国首次获批的创新药数量持续增长 ——2024 年,中国首次获批的创新药达 93 种,创下十年来的最高纪录,其中 42% 为国内自主研发(图 1a)。从全球范围来看,2015 年至 2024 年间,全球首次获得监管批准的创新药共计 918 种,年均批准量约为 100 种。美国仍是创新药首次获批的主要市场,占全球总量的 50%。值得关注的是,过去十年中,中国在全球首次获批创新药中的占比稳步攀升,2021 年超越日本和欧洲,成为全球第二大创新药首次获批地区;这一上升势头在后续几年持续延续,截至 2024 年,中国的占比已达 39%,与美国的差距逐渐缩小(图 1b)。图1. 中国在全球制药创新中日益增长的作用。a,2015—2024年在中国大陆获得首次新药申请(NDA)批准的创新药物的数量及国内占比。2016年,国内NDA批准占比上升至67%,这是由于2014年底的一项政策要求进口药物需申请注册试验,从而延长了NDA批准时间。2017年的改革取消了这一要求,导致进口药物的NDA批准量激增。b,2015—2024年创新药物首次全球批准的地区分布。首次全球批准是指一种创新药物在全球任何市场获得的首次监管授权。在同一时期,由中国公司开发的4382种创新药物候选药物在全球范围内进入了首次人体试验,年增长率为20%。截至2024年12月31日,其中3575种候选药物仍在积极开发中。这些候选药物的治疗领域主要由细胞疗法(28%)、小分子药物(19%)和单克隆抗体(9%)组成。然而,尽管一小部分小分子药物和单克隆抗体获得了批准,但89%的候选药物仍处于早期临床开发阶段(I期或II期)(见下图)。中国公司按药物类型和开发状态划分的代表性创新药物管线(2015-2024年)投资与行业发展资本投入是驱动制药创新的核心力量。过去十年间,中国生物制药领域在初级市场的融资总额已超 4184 亿元人民币。2021 年成为投资热度的峰值年份,当年共完成 811 笔融资交易,募资规模达 1034 亿元;从资金投向来看,其中大部分流入了小分子药物(占比 34%)、细胞疗法(占比 21%)和治疗性疫苗(占比 12%)领域(相关数据见下图)。融资渠道方面也不断拓展:2018 年香港推出的 18A 上市规则改革,以及 2019 年内地科创板的设立,均为尚未实现盈利的创新药企打开了新的融资窗口;而 2021 年北京证券交易所的成立,则进一步为处于早期发展阶段的企业提供了支持。中国大陆创新药物开发公司的初级市场融资动态(2015–2024年)a|总融资事件和金额的年度分布。b|按融资活动划分的代表性治疗管线分布。然而,2021年之后投资的下降导致了融资的全面收缩,这主要是由于监管收紧、市场情绪波动以及全球经济逆风的影响。尽管如此,抗体药物偶联物(ADCs)、放射性药物和核酸疗法等高潜力领域在2024年仍保持了稳定的投资。中国公司的全球化为应对 2021 年以来国内竞争加剧与融资收紧的双重压力,中国制药企业加快推进全球化战略,以此维系增长动能。2019 年,靶向抗癌疗法泽布替尼(zanubrutinib)成为首个获国际批准的中国自主研发创新药,这一里程碑事件标志着中国药企自主全球化征程的正式开启。截至 2024 年,已有 18 种中国研发的创新药斩获海外批准,其中 6 种成功进入美国和欧洲市场,8 种在新兴市场获批。从治疗领域分析,超过 60%(11/18)的获批药物针对肿瘤学适应症,涵盖 PD-1 靶向抗体、细胞疗法及小分子抑制剂等品类。值得关注的是,仅 2024 年一年,就有 14 种国内研发药物在多个地区通过监管审批(相关情况见下图)。面对独立开展全球扩张时遭遇的严峻监管、临床及商业挑战,中国制药企业优先选择战略合作伙伴模式。通过对外授权协议,这些企业借助跨国合作伙伴的研发基础设施与商业化网络,既能加快开发进程,又能获取外部资金以优化资产估值。2015 年至 2024 年间,对外授权交易数量大幅增长,仅 2024 年就达成 94 笔交易,累计潜在交易价值(含里程碑付款)高达 519 亿美元。其中,美国企业是中国企业资产的主要授权接收方,在所有交易中占比 47%(图 2a)。图2|中国创新药物和技术平台对外授权交易概览。a,2015—2024年中国的对外授权交易的数量、价值和受让方。b,2020—2024年中国对外授权交易的类型。过去五年间,对外授权的资产范畴已从传统的小分子药物、单克隆抗体,拓展至细胞与基因疗法、核酸药物及抗体药物偶联物(ADCs)等新兴领域。2024 年,抗体类候选药物在对外授权交易中占比 37%,其中涉及 ADC 的交易达 18 笔,总潜在价值为 76 亿美元,占全年对外授权总潜在交易价值的 15%。尤为值得关注的是,64% 的对外授权交易涉及临床前阶段资产,这一数据折射出中国制药企业战略重心的转变 —— 即主动为具有潜力的早期候选药物寻求全球合作伙伴关系(相关情况见下图)。中国创新药物按许可时的开发状态划分的对外授权交易(2020–2024年)。展望过去十年,中国生物制药行业虽收获显著发展成果,但一些挑战仍对其未来走向构成影响。一方面,药品批准数量的大幅增长直观体现了研发效率的提升,然而原创性创新的不足与研发领域普遍存在的同质化现象,却成为制约行业长期竞争力的瓶颈;另一方面,市场准入改革加快了药品的普及速度,但药品被纳入国家医保报销目录后出现的价格下调,再加上医院端的低使用率,持续压缩着商业回报空间。此外,国内市场的饱和正推动行业向全球拓展,在此过程中,能否实现增长将取决于两点:一是与国际监管标准的接轨程度,二是真正具有差异化的疗法的研发进展。为积极应对上述挑战,2024 年推出的 “创新药物全产业链支持计划” 作出了多维度部署:在创新层面,着力推动高价值原创成果的产出;在监管层面,进一步优化相关框架体系;在市场层面,持续改善准入环境。同时,该计划通过支持企业首次公开募股、促成战略合并等方式强化金融支撑,其核心目标在于提升中国在全球制药领域的竞争力,助力实现 2035 年创新发展愿景。识别微信二维码,添加抗体圈小编,符合条件者即可加入抗体圈微信群!请注明:姓名+研究方向!本公众号所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系(cbplib@163.com),我们将立即进行删除处理。所有文章仅代表作者观点,不代表本站立场。

突破性疗法优先审批临床申请

2025-07-26

·医药速览

在过去十年中,中国实施了一系列监管改革,重塑了其制药行业的格局(见下图)。例如,2015年的“药品医疗器械审评审批改革意见”启动了药品审评审批流程的改革,减少了积压并鼓励创新,而2020年修订的“药品注册管理办法”引入了加速项目,如优先审评、附条件批准和突破性疗法认定。影响中国制药行业的重大政策改革(2015-2024年)这些改革彻底改变了中国的制药生态系统,通过缩短开发周期、增加对生物制药创新的资本流入以及国内开发疗法在全球市场的渗透率不断提高,提升了研发效率。这些系统性变化使中国从仿制药制造商重新定位为制药创新的新兴中心,其国内研究成果越来越多地获得国际认可。文章标题近日,Nature Reviews Drug Discovery期刊上公布了一篇名为"The rise of China’s pharmaceutical industry from 2015–2024: a decade of innovation"的综述型文章,该文详细分析并描述了过去十年中国药物创新的增长,以及投资和新兴战略趋势等基础环境因素,包括中国公司资产授权给其他地区公司的激增。中国药物创新的增长2017年的“深化药品医疗器械审评审批改革鼓励创新的意见”等监管政策在将新药临床试验(IND)审查时间缩短至60天、实施合格临床试验机构的备案制度以及实现伦理审查的互认方面发挥了重要作用。这些措施显著提高了临床开发效率。这反映在近年来在中国首次获批的创新药物数量的增加上。2024年,共有93种创新药物在中国首次获批,这是十年来的最高数字。其中,42%为国内研发(图1a)。在全球范围内,2015年至2024年间共有918种创新药物获得了首次监管批准,平均每年大约有100种批准。美国仍然是首次批准的主要市场,占所有地区的50%。值得注意的是,在过去十年中,中国在全球首次批准的创新药物中的占比稳步增加,并在2021年超过日本和欧洲,成为首次批准的第二大地区。这一上升趋势在随后的几年中持续,到2024年,中国的占比达到了39%,接近美国(图1b)。图1. 中国在全球制药创新中日益增长的作用。a,2015—2024年在中国大陆获得首次新药申请(NDA)批准的创新药物的数量及国内占比。2016年,国内NDA批准占比上升至67%,这是由于2014年底的一项政策要求进口药物需申请注册试验,从而延长了NDA批准时间。2017年的改革取消了这一要求,导致进口药物的NDA批准量激增。b,2015—2024年创新药物首次全球批准的地区分布。首次全球批准是指一种创新药物在全球任何市场获得的首次监管授权。在同一时期,由中国公司开发的4382种创新药物候选药物在全球范围内进入了首次人体试验,年增长率为20%。截至2024年12月31日,其中3575种候选药物仍在积极开发中。这些候选药物的治疗领域主要由细胞疗法(28%)、小分子药物(19%)和单克隆抗体(9%)组成。然而,尽管一小部分小分子药物和单克隆抗体获得了批准,但89%的候选药物仍处于早期临床开发阶段(I期或II期)(见下图)。中国公司按药物类型和开发状态划分的代表性创新药物管线(2015-2024年)投资与行业发展资本投资是制药创新的关键驱动力。在过去十年中,中国的生物制药领域吸引了超过4184亿元人民币的初级市场融资。投资在2021年达到顶峰,当年共举行了811次融资活动,筹集了1034亿元人民币,其中大部分资金投向了小分子药物(34%)、细胞疗法(21%)和治疗性疫苗(12%)(见下图)。香港2018年的18A上市规则改革和2019年科创板的推出为尚未盈利的创新企业开辟了新的融资渠道。2021年北京证券交易所的成立进一步惠及了早期阶段的公司。中国大陆创新药物开发公司的初级市场融资动态(2015–2024年)a|总融资事件和金额的年度分布。b|按融资活动划分的代表性治疗管线分布。然而,2021年之后投资的下降导致了融资的全面收缩,这主要是由于监管收紧、市场情绪波动以及全球经济逆风的影响。尽管如此,抗体药物偶联物(ADCs)、放射性药物和核酸疗法等高潜力领域在2024年仍保持了稳定的投资。中国公司的全球化为了应对自2021年以来国内竞争的加剧和融资受限,中国制药公司加速了全球化战略以保持增长。2019年,泽布替尼(zanubrutinib)作为一种靶向抗癌疗法,成为首个获得国际批准的中国自主研发的创新药物,这标志着中国制药企业自主全球化进程的开始。到2024年,共有18种中国研发的创新药物获得了海外批准,其中包括6种进入美国和欧洲市场的药物,以及8种在新兴市场获得批准的药物。从治疗领域来看,超过60%(11/18)的批准是针对肿瘤学适应症的,涵盖了PD-1靶向抗体、细胞疗法和小分子抑制剂。值得注意的是,仅在2024年,就有14种国内研发的药物在多个地区获得了监管批准(见下图)。为了缓解独立全球扩张所面临的重大监管、临床和商业挑战,中国制药公司优先采用战略合作伙伴模式。通过对外授权协议,这些公司利用跨国合作伙伴的研发基础设施和商业化网络,从而加速开发时间线,同时获得外部资金以优化资产估值。2015年至2024年间,对外授权交易的数量显著增加,仅在2024年就完成了94笔交易,累计潜在交易价值(包括里程碑付款)达到519亿美元。美国公司是中国公司资产的主要被授权方,占所有交易的47%(图2a)。图2|中国创新药物和技术平台对外授权交易概览。a,2015—2024年中国的对外授权交易的数量、价值和受让方。b,2020—2024年中国对外授权交易的类型。在过去五年中,对外授权的资产范围已从传统的小分子药物和单克隆抗体扩展到细胞和基因疗法、核酸药物以及抗体药物偶联物(ADCs)。2024年,抗体类候选药物占对外授权交易的37%,其中包括18笔与ADC相关的交易,总潜在价值为76亿美元,占总潜在交易价值的15%。值得注意的是,64%的对外授权交易涉及临床前阶段的资产,这反映了中国制药企业战略重心的转移,即为有潜力的早期候选药物寻求全球合作伙伴关系(见下图)。中国创新药物按许可时的开发状态划分的对外授权交易(2020–2024年)。展望尽管中国生物制药行业在过去十年中取得了显著进展,但仍面临一些将影响其未来发展的挑战。尽管批准数量的激增反映了研发生产力的提高,但原创创新的有限性以及广泛的研发同质化阻碍了长期竞争力。市场准入改革加速了药品的采用,但纳入国家报销药品目录后的价格下降以及医院采用率低,继续限制了商业回报。与此同时,随着国内市场饱和推动全球扩张,实现增长将取决于与国际监管标准的对齐以及开发真正差异化的疗法。为应对这些挑战,2024年的“创新药物全产业链支持计划”倡议引入了促进高价值原创创新、优化监管框架和改善市场准入的措施。该计划还通过促进首次公开募股和战略合并来增强金融支持,旨在增强中国在全球制药行业的竞争力,并推进其2035年的创新目标。点击下方“阅读原文”获取文章来源。欢迎感兴趣的朋友进群讨论,群二维码如下:推文用于传递知识,如因版权等有疑问,请于本文刊发30日内联系医药速览。原创内容未经授权,禁止转载至其他平台。有问题可发邮件至yong_wang@pku.edu.cn获取更多信息。©2021 医药速览 保留所有权利往期链接“小小疫苗”养成记 | 医药公司管线盘点 人人学懂免疫学| 人人学懂免疫学(语音版)综述文章解读 | 文献略读 | 医学科普|医药前沿笔记PROTAC技术| 抗体药物| 抗体药物偶联-ADC核酸疫苗 | CAR技术| 化学生物学温馨提示医药速览公众号目前已经有近12个交流群(好学,有趣且奔波于医药圈人才聚集于此)。进群请扫描上方二维码,备注“姓名/昵称-企业/高校-具体研究领域/专业”,此群仅为科研交流群,非诚勿扰。简单操作即可星标⭐️医药速览,第一时间收到我们的推送①点击标题下方“医药速览” ②至右上角“...” ③点击“设为星标

优先审批突破性疗法临床申请临床研究上市批准

100 项与 PD1靶向抗体(Orega Biotech) 相关的药物交易

登录后查看更多信息

研发状态

10 条进展最快的记录, 后查看更多信息

登录

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |

|---|---|---|---|---|

| 肿瘤 | 临床前 | 美国 | 2024-09-18 | |

| 肿瘤 | 临床前 | 法国 | 2024-09-18 |

登录后查看更多信息

临床结果

临床结果

适应症

分期

评价

查看全部结果

| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |

|---|

No Data | |||||||

登录后查看更多信息

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

核心专利

使用我们的核心专利数据促进您的研究。

登录

或

临床分析

紧跟全球注册中心的最新临床试验。

登录

或

批准

利用最新的监管批准信息加速您的研究。

登录

或

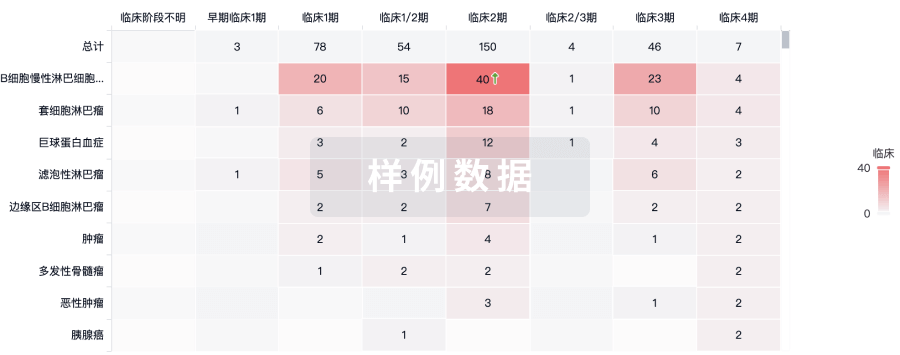

生物类似药

生物类似药在不同国家/地区的竞争态势。请注意临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

登录

或

特殊审评

只需点击几下即可了解关键药物信息。

登录

或

Eureka LS:

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用